ENFERMERÍA CUIDÁNDOTE - ISSN 2695-9364

Gálvez González M. Diseño de una intervención digital entregada por Whatsapp para mejorar el seguimiento y la prevención de recaídas de las personas que han dejado de fumar en el contexto de un programa multicomponente

Diseño de una intervención digital entregada por WhatsApp para mejorar el seguimiento y la prevención de recaídas de las personas que han dejado de fumar en el contexto de un programa multicomponente

Design of a digital intervention delivered by WhatsApp to improve the follow-up and prevention of relapses of people who have stopped smoking in the context of a multicomponent programme

Autora:

- María Gálvez González. Centro de Salud La Carihuela. Distrito Costa del Sol. Torremolinos. España.

- María Gálvez González. Centro de Salud La Carihuela. Distrito Costa del Sol. Torremolinos. España.

Correo electrónico: mariagalvez.gonzalez@gmail.com.

- 04/09/2022

- 27/01/2023

- Gálvez González M. Design of a digital intervention delivered by WhatsApp to improve the follow-up and prevention of relapses of people who have stopped smoking in the context of a multicomponent programme. Enferm Cuid. 2023;6. https://doi.org/10.51326/ec.6.3601578.

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

|

Palabras claves: Cese del Hábito de Fumar; Investigación Cualitativa; Prevención Secundaria; Redes Sociales en Línea. |

|

Keywords: Online Social Networking; Qualitative Research; Relapse Prevention; Smoking Cessation. |

|

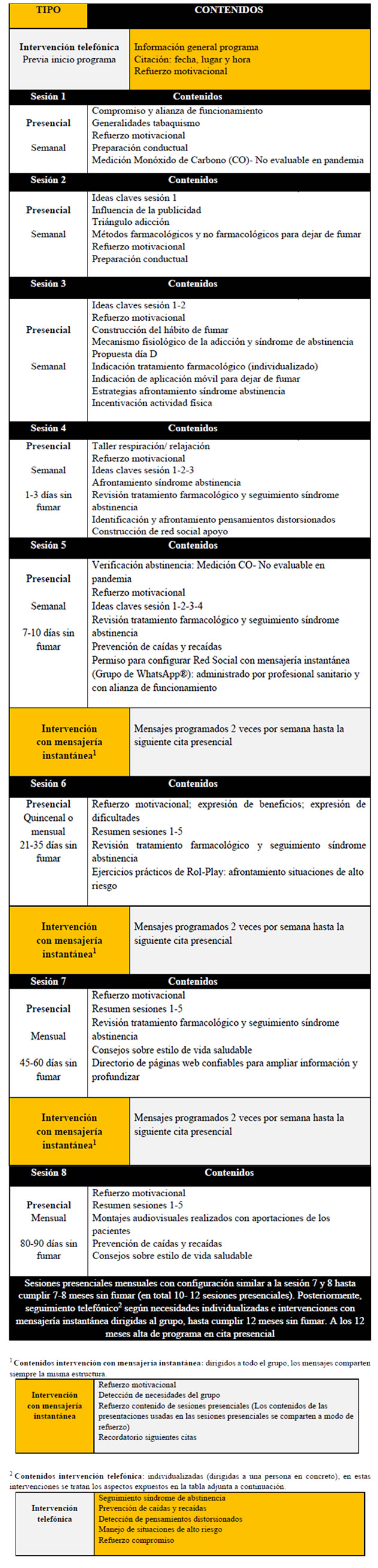

Antecedentes y estado actual del tema El tabaquismo es una enfermedad crónica de carácter recidivante en la que intervienen elementos farmacológicos (adicción a la nicotina), sociales (aceptación social, accesibilidad y disponibilidad, etc.) y psicológico-comportamentales (creencias, expectativas, situaciones asociadas al consumo, automatismo, etc.)1. Los programas multicomponente de deshabituación tabáquica, tanto en su vertiente individual como grupal, se caracterizan por combinar intervenciones farmacoterapéuticas y de apoyo conductual para atender a estos 3 aspectos. Existe evidencia sólida para promover el tratamiento del tabaquismo mediante este tipo de programas ya que la combinación de estas dos intervenciones aumenta la tasa de deshabituación en comparación con la intervención mínima, atención habitual o cada una de ellas por separado2. Teóricamente las personas son exfumadoras cuando consiguen estar sin fumar 12 meses consecutivos1. Mantenerse sin fumar durante este tiempo es una tarea compleja y la mayor parte de las personas requieren varios intentos antes de conseguirlo. La prevención de caídas y recaídas es una parte esencial de los programas de deshabituación que se trabaja activamente en las sesiones presenciales. Sin embargo, a los pacientes generalmente no se les ofrece atención continuada a lo largo de los 12 meses que dura el proceso, en parte debido a la infraestructura sanitaria que no dispone de recursos (humanos y materiales) para administrar este tipo de seguimiento a la vez que da cobertura real a la demanda de personas que desean dejar de fumar. En los últimos años, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido con fuerza en el mundo sanitario. Las TIC ofrecen un medio adicional para promover y mantener cambios de comportamiento complejos, como dejar de fumar3. Varias revisiones sistemáticas evalúan la evidencia existente en torno a la incorporación de diferentes TIC en el proceso de deshabituación y concluyen que su uso aumenta la probabilidad de dejar de fumar en comparación con ninguna intervención o materiales de autoayuda genéricos4-6. Taylor et al.4 al estudiar las intervenciones entregadas a través de Internet concluye que éstas pueden ayudar a dejar de fumar 6 meses o más si son interactivas y adaptadas a las personas. Las redes sociales, en pleno proceso de expansión, ofrecen un modelo de comunicación basado en la alta interactividad y posee la capacidad de adaptar los contenidos publicados a las necesidades de las personas que configuran la red. En tabaquismo, las redes sociales más investigadas son Facebook y Twitter; diferentes estudios relacionan su uso con mayor tiempo de abstinencia, reducción de las recaídas y aumento del número de los intentos de cese7. La tecnología móvil y las redes sociales ofrecen una forma de proporcionar atención continuada costo-eficaz y personalizada; tienen la capacidad de dar apoyo en tiempo real, aumentar las interacciones entre iguales y ofrecer información personalizada prácticamente en cualquier momento y lugar sin estresar aún más los recursos de los sistemas de salud. Desde este prisma, plantearse rediseñar los programas de atención a la persona fumadora manteniendo los elementos de constatada eficacia de las intervenciones multicomponente1-2 e incorporar intervenciones con tecnología móvil y redes sociales3-7 para el seguimiento y la prevención de recaídas a corto, medio y largo plazo podría ser una solución factible para el problema de atención continuada planteado en los párrafos anteriores. Seleccionar una red social con este objetivo, por el volumen creciente de redes sociales, puede resultar complejo. De forma específica, en Atención Primaria, debido a la cantidad de pacientes que se atienden a diario y su heterogeneidad en cuanto a edad, valores, preferencias, formación, etc. precisamos seleccionar estratégicamente una red con alto grado penetración en todas las franjas de edad. Actualmente, la red social más popular y que mejor cumple este criterio, en nuestro contexto, es WhatsApp8. WhatsApp es una red de mensajería instantánea de descarga gratuita que usa Internet para enviar mensajes, imágenes, vídeo o audio de forma económica y rápida. Entre sus muchas opciones permite configurar grupos cerrados administrados por una o varias personas que pueden conversar a tiempo real entre ellas y compartir una gran cantidad de información. En tabaquismo las investigaciones que han estudiado el uso de WhatsApp en el proceso de deshabituación son escasas pero alentadoras. Balmumcu y Atan9 midieron la eficacia de un programa para dejar de fumar orientado a mujeres embazadas que se apoya en mensajería entregada por WhatsApp; las autoras encuentran diferencias estadísticamente significativas en la reducción de la dependencia a la nicotina, niveles de monóxido de carbono y cesación tabáquica para el grupo de intervención. Cheung et al.10 al estudiar la efectividad de la discusión grupal y los recordatorios a través de 2 redes sociales (WhatsApp y Facebook) para la prevención de las recaídas en personas que han dejado de fumar recientemente, encontraron que el uso de WhatsApp redujo significativamente las recaídas a los 2 y 6 meses de abstinencia. En ambas plataformas los moderadores compartieron recordatorios especialmente diseñados para la prevención recaídas, sin embargo, WhatsApp consiguió más interacciones que Facebook. El aumento de las interacciones condujo a un aumento de apoyo social y redujo las recaídas. Los autores informan que el efecto de la intervención se disipó después del cierre de los grupos sociales y sugieren que un período de intervención más largo podría extender la efectividad. Onezi et al.11 estudiaron el efecto de los grupos de apoyo desarrollados en las redes sociales Twitter y WhatsApp para la prevención de recaídas. Y encontraron que el número de personas que dejaban de fumar con este tipo de ayuda era significativamente superior al de los sujetos que no se habían suscrito a ningún grupo de apoyo en redes sociales. Otro estudio realizado en Turquía concluyó que, en comparación con las tasas de abstinencia logradas con la atención habitual, una intervención entregada por WhatsApp integrada en la atención habitual con mensajes especialmente diseñados durante los primeros 3 meses aumenta significativamente la tasa de abstinencia continua al primer, tercer y sexto mes12. En nuestra unidad llevamos 6 años trabajando con grupos de WhatsApp para reforzar el seguimiento de los pacientes que dejan de fumar en el contexto de una intervención multicomponente grupal. En el año 2014 rediseñamos nuestro programa de atención a la persona fumadora (Anexo 1) e incluimos estratégicamente red de mensajería instantánea (WhatsApp) a partir de la 5ª sesión presencial, cuando los pacientes llevan entre 8 y 10 días sin fumar y las sesiones presenciales empiezan a espaciarse en el tiempo, es decir, cuando los pacientes pierden el contacto semanal. La red de mensajería instantánea es ofertada en el contexto de la intervención grupal de forma que se configura un grupo de WhatsApp por cada grupo de pacientes atendido. Los grupos son administrados por un profesional sanitario, solo interactúan aquellos pacientes que han firmado previamente un consentimiento para ello y está sujeto a una alianza de comportamiento en la red. El profesional que administra el grupo realiza intervenciones 2 veces por semana para entregar información, adaptada al tiempo de abstinencia, referente al proceso de deshabituación, prevención de recaídas, manejo de síndrome de abstinencia, alimentación equilibrada y ejercicio físico; para activar el cumplimiento terapéutico y la motivación; y para refrescar la fecha de las citas presenciales. En el año 2016 decidimos evaluar el programa desde la perspectiva de los usuarios. La evaluación del programa se enmarcó dentro del Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía13 atendiendo al eje “Evaluación de los servicios asistenciales que se prestan”, por tanto, no se diseñó una evaluación focalizada en la red social incorporada sino en la asistencia recibida durante el proceso de deshabituación. Sin embargo, los resultados de esta evaluación pusieron su foco en la mensajería instantánea y sugirieron que los grupos de WhatsApp ayudan a configurar una red de apoyo virtual que mantiene, a lo largo del tiempo, el efecto terapéutico de las sesiones presenciales y proporciona un medio para compartir experiencias, mantener la motivación, reforzar lo aprendido y obtener ayuda adicional, a tiempo real, en los momentos de crisis14. Los grupos de mensajería instantánea pueden ser una manera prometedora de mejorar las tasas de deshabituación a corto, medio y largo plazo. El bajo costo de este tipo de intervenciones y su amplio alcance son dos oportunidades de mejora que ofrecen las redes sociales dentro de este ámbito. Ello exige un esfuerzo investigativo profundo y extenso por cada una de las diferentes redes sociales que permita conocer qué plataforma es la más adecuada para promocionar mensajes antitabaco, para incentivar el inicio de un proceso, para hacer seguimiento de las personas que han dejado de fumar, etc. o detallar qué contenido deben tener los mensajes que los profesionales vierten a la red, cuál es la efectividad de estas intervenciones digitales, etc. En nuestro caso, tras 6 años de experiencia, nos surge la necesidad evaluar la eficacia del programa de deshabituación que venimos implementando mediante un estudio experimental. Previo a ello precisamos rediseñar las intervenciones digitales que los profesionales realizamos en la red social y adaptarlas a las dificultades reales de los usuarios a lo largo de los 12 meses que ocupa el proceso de deshabituación. Hasta ahora los contenidos de las intervenciones digitales que compartimos son imágenes, mensajes escritos o videos que previamente se han visionado en las sesiones presenciales; nos preguntamos si éstos son los contenidos que mejor responden a los problemas vividos por los usuarios del programa o si, por el contrario, se podrían mejorar incorporando la perspectiva de pacientes y profesionales expertos en tabaquismo. Desde este prisma, es necesario conocer qué necesidades de información, apoyo, interacción, motivación, refuerzo, etc. pueden ser resueltas por profesionales sanitarios a través de una red de mensajería instantánea, qué contenido deben tener estas intervenciones digitales y cómo debe estructurarse el contenido de los mensajes. Para ello proponemos indagar en la experiencia de los pacientes que han recibido este tipo de ayuda para mantenerse sin fumar y en la práctica profesional de los expertos en tabaquismo de nuestro distrito sanitario. Marco teórico Al tratarse de un estudio cualitativo no es posible formular hipótesis. En su lugar, se ha descrito el marco teórico: Planteamos esta investigación desde el convencimiento de que las redes sociales mediante mensajería instantánea tipo WhatsApp por su nivel de penetración en la sociedad actual, su potencial de interactividad, gestión de grupos cerrados y alta capacidad de intercambio de información de forma económica y rápida puede ser una herramienta eficaz en el seguimiento de pacientes que han dejado de fumar a corto, medio y largo plazo y, por tanto, una estrategia para apoyar la prevención de recaídas. Este convencimiento se fundamenta en nuestra experiencia profesional con este tipo de red social y en la revisión de la literatura científica relativa al uso de redes sociales durante este proceso de deshabituación que apuntan a una mejora en el cumplimiento terapéutico, en la motivación y en la tasa de deshabituación a largo plazo. Objetivos de Estudio Objeto principal Conocer las necesidades de atención sanitaria de las personas que han dejado de fumar que puedan ser resueltas por medio de intervenciones digitales entregadas por profesionales a través de mensajería instantánea. Objetivos específicos

Estrategia de investigación Se analizaron medidas de tendencia central y dispersión en las variables cuantitativas y frecuencias en las cualitativas. Según la distribución de los datos (normal o no), se emplearon o la t de Student para muestras apareadas de las puntuaciones iniciales y finales en los mencionados cursos o un test no paramétrico. 1. Diseño Para abordar el objetivo de estudio se ha elegido un diseño cualitativo descriptivo. El enfoque cualitativo es adecuado cuando el tema a investigar está escasamente explorado o cuando se pretende comprender determinados fenómenos desde la perspectiva de los individuos que lo experimentan como ocurre en nuestro caso15. 2. Emplazamiento de estudio. La investigación se llevará a cabo en la provincia de (…), concretamente en el Distrito Sanitario es un servicio de atención primaria que atiende a una población de 507.674 habitantes y está integrado por 24 centros sanitarios distribuidos en 4 Zonas Básicas de Salud que se distribuyen a lo largo de la desde. 3. Población de estudio y selección de participantes. La población de estudio estará configurada por:

Criterios de inclusión y exclusión. Usuarios

Profesionales

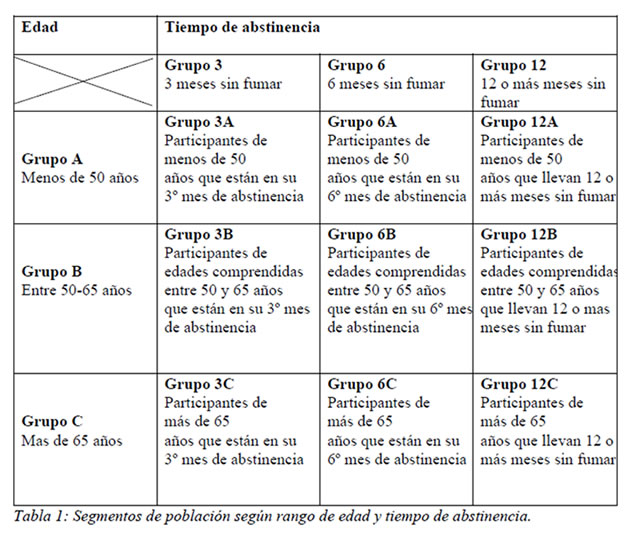

Selección de participantes. Dado el volumen de usuarios al que tenemos acceso, aproximadamente entre 200 y 220 usuarios, y la naturaleza de esta investigación, se realizará sobre estos sujetos una selección intencional16 de participantes ciñéndose a criterios de adecuación y diversidad. En cuanto a los profesionales, serán invitados a participar en el estudio todos los que cumplan criterios de inclusión. Tamaño muestral. El tamaño de la muestra no se determinará con antelación sino en el transcurso de la investigación. Los informantes se incorporarán de forma progresiva haciendo uso del método de comparación constante e incorporación progresiva descrito por Glaser y Strauss17 hasta llegar a la saturación de datos. Criterios de segmentación. Con la intención de maximizar la diversidad de perspectivas se ha considerado como criterio de segmentación de la población de usuarios: la edad y el tiempo de abstinencia. En base a estos criterios se han estructurado 3 grupos de edad (menores de 50 años, <50-65 años> y más de 65 años) y 3 tiempos de abstinencia (3 meses, 6 meses, 12 meses). En la tabla 1 quedan reflejados los grupos de población configurados.

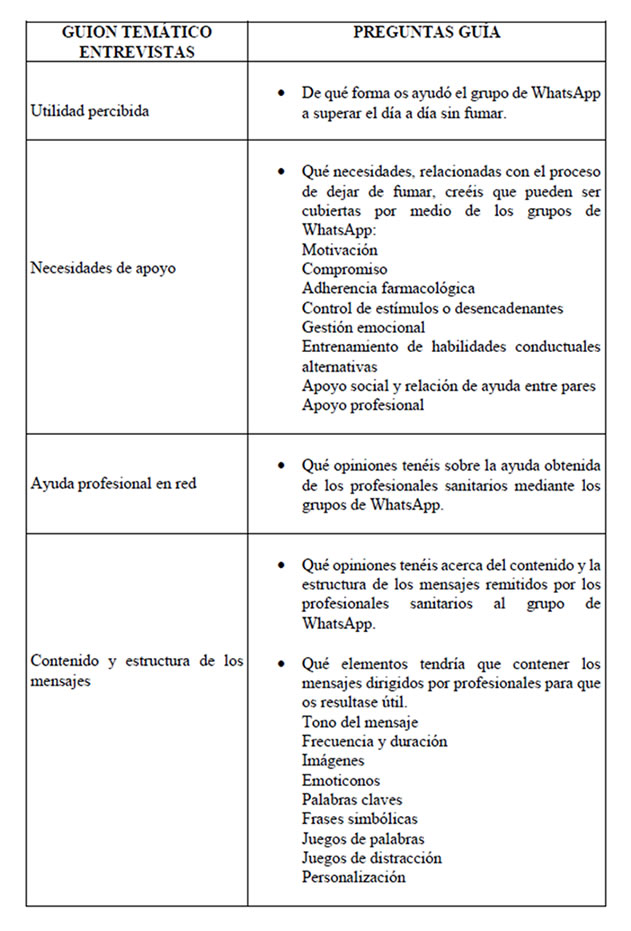

A priori, no se ha considerado la estratificación por sexo puesto que el volumen de hombres que acuden a la intervención grupal suele ser inferior al de mujeres. En el trascurso de la investigación, los criterios de segmentación serán revisados, no se descarta la inclusión de este último criterio o la modificación de alguno de los existentes. Captación de los participantes. Los usuarios serán captados a través de la unidad de tabaquismo de la UGC “”. Y los profesionales por medio de la Técnico del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía responsable del DSCS. 4. Dimensiones de estudio. Las dimensiones de estudio que han sido definidas en base a la literatura científica consultada y los resultados del estudio realizado previamente con esta misma población:

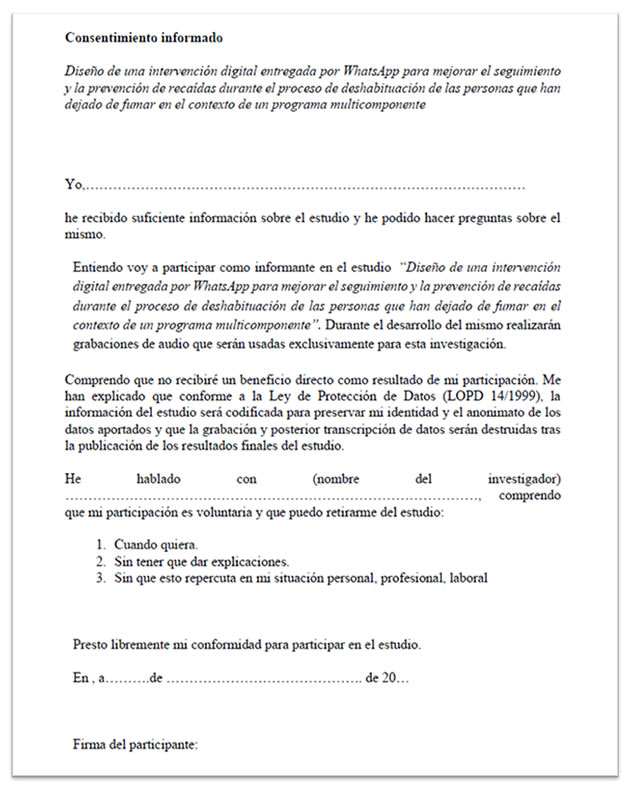

Dado el carácter flexible y emergente de la metodología cualitativa no se descarta, a medida que se vayan analizando datos, describir nuevas dimensiones de estudio o modificar las existentes. 5. Recogida de datos. La recogida de datos se realizará a través de 3 técnicas diferentes: Grupos Focales (GF) para los usuarios, grupos nominales (GN) para los profesionales y entrevistas en profundidad (EP) a informantes claves. 5.1. Grupos focales. Un grupo focal consiste en una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de un guion de temas. En ella se busca la interacción entre los participantes como método para generar información. Configuración de los grupos. Los grupos estarán compuestos por 7-10 participantes. De acuerdo con los segmentos de población identificados, se realizará al menos 1 GF por cada segmento de población definido. En total se realizarán, como mínimo 9 GF que asegurarán la representatividad de todos los segmentos de población identificados mediante la estrategia de heterogeneidad intergrupal. No obstante, no existe un número fijo de grupos predeterminado, en el transcurso de la investigación se dejará de recoger datos cuando no se obtenga información nueva, atendiendo al principio de saturación. En cuanto a la composición interna de cada grupo se intentará que los participantes de cada uno de los GF no tengan relación personal entre ellos, asumiendo que ocasionalmente podrían conocerse. Lugar de celebración. Con el propósito de facilitar la asistencia de los participantes, los GF serán realizados en el aula de educación maternal del centro de salud (espacio en el que se desarrollan habitualmente las intervenciones grupales). En caso de haber problemas con la reserva de este espacio se buscarán otros espacios públicos pertenecientes al ayuntamiento de colegios públicos, etc. que se encuentren cerca de los domicilios de los participantes. Inicio y desarrollo de la sesión grupal. La dirección del grupo estará a cargo de 2 investigadores: un moderador y un observador. El desarrollo de los grupos focales se realizará como marca la bibliografía18. La entrevista será grabada en su totalidad con el previo consentimiento por escrito a cada uno de los participantes antes de iniciar la sesión grupal (Anexo 2). Los temas a explorar serán introducidos por el moderador siguiendo un guion temático (Anexo 3) basado en las dimensiones de estudio descritas. La duración de los GF se estima entre 60 y 90 minutos. 5.2 Grupo Nominal. El grupo Nominal es una técnica grupal de consenso con la que se pretende buscar soluciones a un problema, del que no hay información explícita ni estructurada, sino que está en poder de expertos o afectados por el problema18-19. Los profesionales responsables de unidad de tabaquismo que cumplan los criterios de inclusión y exclusión serán invitados mediante llamada telefónica a una sesión de trabajo que se desarrollará en el aula de formación del centro de salud de (…). Este espacio está dotado de los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica y ubicado en un lugar equidistante para todos los profesionales del (…). El día y la fecha se decidirán según la máxima incidencia de participación. Con esta estrategia esperamos captar un grupo de 10-15 expertos. Antes de iniciar la técnica las investigadoras solicitarán consentimiento escrito de participación en el estudio (Anexo 2), posteriormente, formulará una pregunta al grupo de expertos que éstos contestarán de forma individual y por escrito. A continuación, se registrarán todas las ideas aportadas por los expertos, para después ser clasificadas y priorizadas por orden de importancia mediante el consenso entre los participantes. La pregunta de arranque se estructurará con los resultados de los grupos focales y estará relacionada con la estructura y contenido final de las intervenciones digitales que los profesionales pueden hacer en los grupos de WhatsApp. 5.3 Entrevistas en profundidad a informantes clave. Como técnica de recogida de datos complementaria se usará la EP a informantes clave. El término informante clave, a efectos de esta investigación, se aplica a aquellas personas que puedan brindar información detallada debido a sus experiencias, destrezas, o conocimientos con respecto al proceso de deshabituación o las redes sociales. Se realizarán entrevistas en profundidad a profesionales expertos en tabaquismo que por su rol o bagaje dentro de la organización tengan experiencias específicas y a usuarios que se hayan mostrado como activos de salud en la red social integrada en los grupos de deshabituación. El miembro del equipo investigador responsable de la entrevista realizará una llamada telefónica al informante clave y concretará una cita con fecha, lugar y hora para la entrevista. Durante la llamada le agradecerá su colaboración, le expondrá la temática general del estudio y los motivos por los que ha sido seleccionado. Las entrevistas no tienen una duración predefinida y serán grabadas en audio con el previo consentimiento escrito de los participantes (Anexo 2). Al informante clave con perfil profesional se le propondrá que detalle su experiencia en la atención a personas en proceso de deshabituación centrando su discurso en los aspectos del proceso que considera que pueden ser trabajados más profundamente desde las redes sociales. A los informantes clave con perfil de usuario se les solicitará que detalle de qué manera le ayudó el uso de redes sociales durante su proceso de deshabituación y que contenidos considera imprescindibles para el desarrollo de este tipo de mensajería. 6. Análisis de los datos. El proceso de análisis de datos será secuencial, la información se irá analizando a medida que se genere. El análisis de la información será efectuado por el equipo investigador y se llevará a cabo siguiendo los pasos propuestos por Taylor-Bogdan20:

El análisis de los datos se realizará con ayuda de un programa informático (NUDIST VIVO12). Tras analizar los primeros GF se revisarán las dimensiones de estudio con el objeto de mantener, asociar, modificar o retirar alguna de ellas. 7. Rigor metodológico. La calidad y rigurosidad serán trabajadas mediante las estrategias de triangulación, saturación y validación por parte de los informantes21. Triangular supone utilizar diferentes estrategias para estudiar el mismo problema en este caso se utilizarán diferentes tipos de triangulaciones: a) Triangulación de datos que se obtendrá de utilizar diferentes métodos de recogida de datos (GF, EP, GN) y b) triangulación con diferentes investigadores21. Cada investigador se encargará de recoger, transcribir y analizar los datos de los GF e informantes asignados. Los investigadores trabajarán los análisis por parejas, cada entrevista grupal o individual será analizada por separado por dos investigadores diferentes, posteriormente discutirán y consensuarán los hallazgos encontrados. El 30% de los GF serán seleccionados al azar y remitidos a un grupo de investigadores externos, ajenos al emplazamiento de estudio, para que contrasten el análisis realizado. Los investigadores también harán que los informantes lean los borradores de las entrevistas grupales e individuales para controlar su validez antes de analizarlas. Y, por otro lado, una vez se redacte el informe preliminar de resultados, dicho informe será remitido a los participantes (GF y EP) para que hagan saber al equipo de investigación si se sienten reflejados en el mismo. 8. Consideraciones éticas y limitaciones de estudio. Este estudio se desarrollará según las Normas de Buena Práctica Clínica referente al estudio con seres humanos. Así pues, se respetará la libre participación en el estudio. Antes de iniciar las entrevistas los participantes seleccionados recibirán información específica sobre el estudio y firmarán un consentimiento escrito (Anexo 3) en el que quedarán claros los objetivos del estudio, la confidencialidad de los datos, la autorización para la grabación de la entrevista, la posibilidad de abandonar el estudio cuando lo desee sin dar explicaciones y la compresión por parte del participante de esa información entregada al respecto, así como la toma de una decisión libre y no forzada sobre si participar o no. Se respetará el anonimato de los informantes. Los datos recogidos se usarán exclusivamente para la investigación. Las grabaciones obtenidas en el transcurso del estudio, una vez alcanzada la publicación de los resultados finales, serán destruidas junto al resto de datos recolectados. Se respetará la confidencialidad y anonimato de los informantes. En los estudios cualitativos tenemos la obligación de proteger cuidadosamente la confidencialidad y anonimato de nuestros participantes ya que obtenemos de ellos una gran cantidad de información donde nos revelan aspectos muy personales y conocemos su identidad al ser un número relativamente pequeño. A este respecto, a cada informante le será asignado un código alfanumérico, de modo que su nombre, grabación de audio y transcripción será identificada en todo momento con dicho código, y no con el nombre del participante. También serán retirados del texto de los discursos todos los nombres propios que hagan referencia al resto de profesionales que trabajan en el emplazamiento de estudio u otras personas del entorno inmediato. Y finalmente, las investigadoras se comprometen a no compartir información sobre los sujetos participantes con personas ajenas a la investigación. Limitaciones de estudio. La pandemia por COVID-19 ha obligado a modificar durante los años 2020 y 2021 el tipo de atención que se presta a las personas fumadoras y la realización de grupos de intervención ha quedado suspendida durante estos 2 años. Este aspecto supone una limitación en la selección de participantes; para evitarlo, la selección de participantes para los GF y GN no se iniciará hasta haber finalizado el año 2022. Se iniciará el proyecto realizando entrevistas en profundidad a informantes clave. Aplicación e impacto de los resultados Con los resultados que arroje este proyecto de investigación se diseñará un programa de atención a la persona fumadora con intervenciones multicomponente presenciales y digitales que ponga su foco en el seguimiento a largo plazo y la prevención de recaídas. Dicho programa será pilotado en las 2 unidades de gestión (UGC) pertenecientes a (UGC). Las personas fumadoras cuya asistencia recaiga en alguna de las dos unidades en las que se va a realizar el pilotaje verán completada su atención con un programa multicomponente integral que reforzará el uso de conductas alternativas a fumar, la identificación de creencias erróneas asociadas al consumo de tabaco y el manejo de situaciones de alto riesgo relacionadas con las caídas y recaídas. El seguimiento continuado y la intervención sobre estos aspectos repercutirá en la tasa de deshabituación y, por tanto, en el éxito final. Los profesionales implicados en este programa de intervención sanitaria se someterán, previamente, a una serie de talleres formativos que se serán específicamente diseñados para ello e incorporará los resultados de la investigación desarrollada. Posteriormente, el pilotaje del programa de intervención será evaluado mediante un diseño de investigación experimental que permita probar su eficacia. Los resultados del estudio contribuirán a cubrir algunos puntos descritos en planes estratégicos de salud vigentes en el marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía:

Plan de difusión En el plan de difusión de resultados se contempla la publicación de, al menos, tres artículos en revistas científicas indexadas en JCR o en CUIDEN citación y la presentación de 4 comunicaciones (orales o tipo póster) a eventos científicos de ámbito regional, nacional y/o internacional. Se enviarán las siguientes publicaciones:

Además, las entrevistas en profundidad y los grupos focales más relevantes se difundirán a través de publicaciones en formato de Relato Biográfico o Relato Grupal en las revistas Índex de Enfermería (RIC CUIDEN citación 2020: 1,586– Q1) o Archivos de la Memoria (RIC CUIDEN citación 2020: 0,680– Q2). Bibliografía |

|

1. Barrueco-Ferrero M, Carreras-Castellot JM. Aplicación clínica del tratamiento multicomponente del tabaquismo En: Barrueco-Ferrero M, Hernández-Mezquita MA, Torrecilla–García M, editores. Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. Badalona: E.U.R.O.M.E.D.I.C.E; 2009. p. 151-78. 2. Stead LF, Koilpillai P, Fanshawe TR, Lancaster T. Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016;3(3):CD008286. https://doi.org/10.1002/14651858.cd008286.pub3 3. Puigdomènech E, Trujillo-Gómez JM, Martín-Cantera C, Díaz-Gete L, Manzano-Montero B, Sánchez-Fondevila J et al. Information and communication technologies for approaching smokers: a descriptive study in primary healthcare. BMC Public Health. 2015;15(2). https://doi.org/10.1186/1471-2458-15-2 4. Taylor GMJ, Dalili MN, Semwal M, Civljak M, Sheikh A, Car J. Internet-based interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2017;9(9):CD007078. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007078.pub5 5. Chen YF, Madan J, Welton N, Yahaya I, Aveyard P, Bauld L, et al. Effectiveness and cost-effectiveness of computer and other electronic aids for smoking cessation: a systematic review and network meta-analysis. Health Technol Assess. 2012;16(38):1–205. https://doi.org/10.3310/hta16380 6. Whittaker R, McRobbie H, Bullen C, Rodgers A, Gu Y. Mobile phone‐based interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4): CD006611. https://doi.org/10.1002/14651858.cd006611.pub4 7. Naslund JA, Kim SJ, Aschbrenner KA, McCulloch LJ, Brunette MF, Dallery J, et al. Systematic review of social media interventions for smoking cessation. Addict Behav. 2017;73:81-93. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.05.002 8. App Annie. State of Mobile in 2020. EEUU: App Annie; 2020. Disponible en: https://www.appannie.com/en/go/state-of-mobile-2020/ [Consultado 30-01-2022] 9. Balmumcu A, Ünsal Atan Ş. Smoking Cessation Programs for Pregnant Women: Utilizing WhatsApp Text Messaging. J Addict Nurs. 2021;32(3):188-96. https://doi.org/10.1097/jan.0000000000000417 10. Cheung YT, Chan CH, Lai CK, Chan WF, Wang MP, Li HC, et al. Using WhatsApp and Facebook Online Social Groups for Smoking Relapse Prevention for Recent Quitters: A Pilot Pragmatic Cluster Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2015;17(10):e238. https://doi.org/10.2196/jmir.4829 11. Onezi HA, Khalifa M, El-Metwally A, Househ M. The Impact of social media-based support groups on smoking relapse prevention in Saudi Arabia. Comput Methods Programs Biomed. 2018;159:135-43. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.03.005 12. Durmaz S, Ergin I, Durusoy R, Hassoy H, Caliskan A, Okyay P. WhatsApp embedded in routine service delivery for smoking cessation: effects on abstinence rates in a randomized controlled study. BMC Public Health. 2019;19(1):387. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6727-z 13. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Plan de actuación en el área de participación ciudadana, 2015. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud; 2014. Disponible en: http://www.ephpo.es/ciudadania/P%20%20DE%20ACTUACION%20A%20%20DE%20P%20CUIDADANA.pdf [Consultado 20-01-2022] 14. Gálvez-González M, Báez Barrionuevo FC, López Monte CL. Elementos claves en el proceso de deshabituación desde la perspectiva de las personas exfumadoras. Arch Memoria. 2019;16:e12269. Disponible en: http://ciberindex.com/p/am/e12269 [Consultado 29-01-2022] 15. Introducción. Ir hacia la gente. En: Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 4ª reimp. Barcelona: Paidós; 1998. p. 15-27. 16. Ruiz Olabuénaga JI. Metodología de la investigación cualitativa. 4ª ed. Bilbao: Universidad de Deusto; 2007. 17. Flick U. Estrategias de muestreo. En: Torres Santomé J, dir. Introducción a la investigación cualitativa. 2ª ed. Madrid: Morata; 2007. p 75-86. 18. Amezcua M. La entrevista en grupo. Características, tipos y utilidades en investigación cualitativa. Enferm Clínica. 2003;13(2):112-7. https://doi.org/10.1016/S1130-8621(03)73791-7 19. March-Cerdà JC, Prieto Rodríguez MA, Hernán García M, Solas Gaspar O. Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Gac Sanit. 1999;13(4):312-9. https://doi.org/10.1016/S0213-9111(99)71373-7 20. El trabajo con los datos. Análisis de los datos en la investigación cualitativa. En: Taylor SJ, Bogdan R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 4ª reimp. Barcelona: Paidós; 1998. p. 152-76. 21. Castillo E, Vásquez ML. El rigor metodológico en investigación cualitativa. Colombia Médica. 2003; 34(3):164-7. Disponible en: https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/view/269 [Consultado 29-01-2022] |

|

Anexos Anexo 1. Distribución de las intervenciones, tipo de intervención y contenido de las mismas

Anexo 2. Consentimiento informado

Anexo 3. Guión temático para Grupos Focales

|

Enfermería Cuidándote. 2023; 6