ENFERMERÍA CUIDÁNDOTE - ISSN 2695-9364

González Guambaña KM, Ayora Apolo DC, Zula Riofrío PD. Calidad de vida en mujeres que acuden al Hospital General Isidro Ayora

Calidad de vida en mujeres que acuden al Hospital General Isidro Ayora

Quality of life in women who attend the Isidro Ayora General Hospital

Autores:

- Katherine Michelle González Guambaña

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador. - Denny Caridad Ayora Apolo

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador. - Paúl David Zula Riofrío

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

- Katherine Michelle González Guambaña

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

. Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Salud Humana. Docente de la Carrera de Enfermería. Loja, Ecuador.

Correo electrónico: katherine.m.gonzalez@unl.edu.ec

- 29/01/2025

- 22/04/2025

- González Guambaña KM, Ayora Apolo DC, Zula Riofrío PD. Quality of life in women who attend the Isidro Ayora General Hospital. Enferm Cuid. 2025;8. https://doi.org/10.51326/ec.8.3078592

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

|

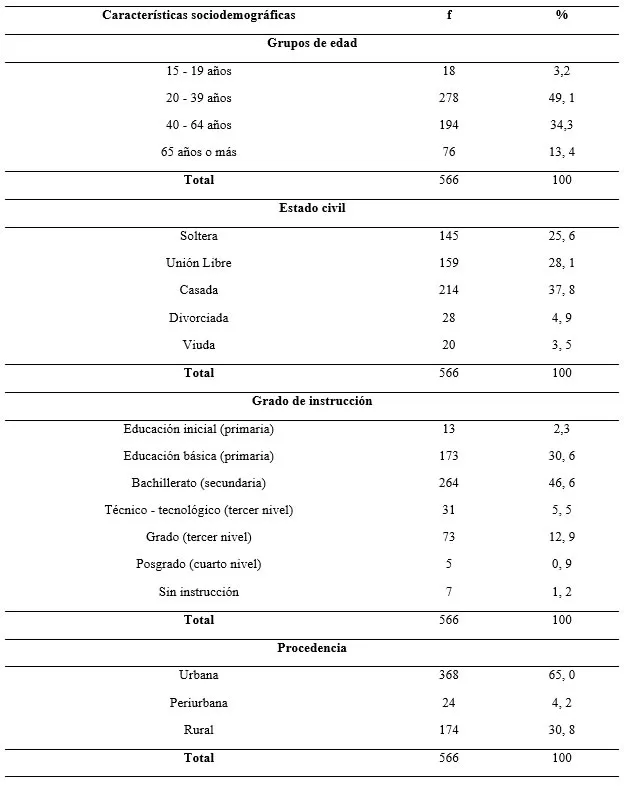

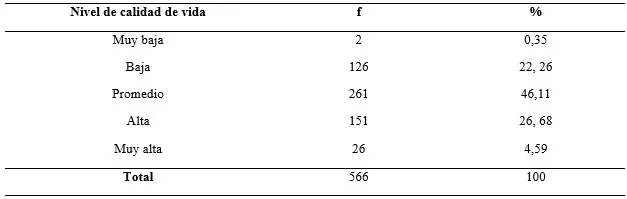

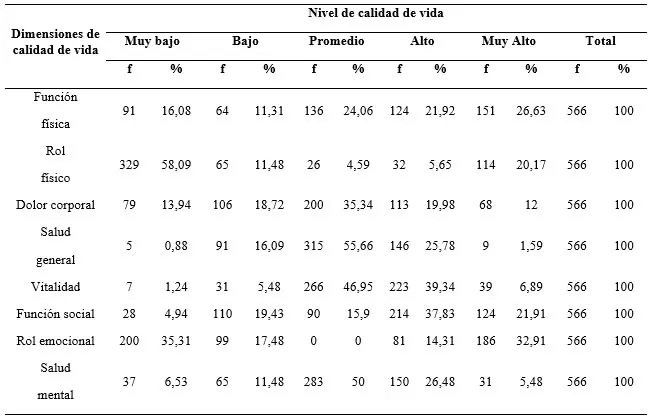

Resumen Objetivo general: Analizar la calidad de vida en mujeres que acuden al Hospital General Isidro Ayora de Loja. Materiales y métodos: Este estudio tuvo un diseño cuantitativo, descriptivo y transversal, ejecutado en el año 2024, que incluyó a una población de 566 mujeres que asistieron a diversos servicios del Hospital General Isidro Ayora durante el periodo de estudio, seleccionadas de forma aleatoria simple manual. Para recolectar los datos, se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario SF-36 (Short Form Health Survey), validado por expertos y con una confiabilidad de Cronbach de 0.827. Resultados: La mayoría de las participantes tenían entre 20 y 39 años (49,12%), eran casadas (37,81%), con bachillerato (46,64%) y vivían en zonas urbanas (65,19%). En cuanto al nivel de calidad de vida, resalta el nivel promedio (46, 11%), sin embargo, el 22,26% reportó un nivel bajo. Al analizar sus dimensiones, la salud general y mental se ubican en el nivel promedio. Además, el rol físico se percibió como muy bajo (58,09%) y la función física muy alta (20,17%). Lo que más llama la atención es el rol emocional, con valores similares en el nivel muy bajo (35,31%) y muy alto (32,91%). Conclusiones: Los resultados manifiestan que algunas participantes presentan una calidad de vida de nivel promedio o alta; sin embargo, al analizar sus dimensiones, se evidencian puntuaciones muy bajas en el rol físico y emocional, indicando graves limitaciones en su bienestar. Palabras clave: Calidad de Vida; Factores Sociodemográficos; Mujeres, Salud General. |

|

Abstract General objective: To analyze the quality of life of women attending the Isidro Ayora General Hospital in Loja. Materials and methods: This study had a quantitative, descriptive and cross-sectional design, carried out in the year 2024 and included a population of 566 women who attended various services of the Isidro Ayora General Hospital during the study period, selected by simple manual randomization. To collect data, a survey was used and the SF-36 questionnaire (Short Form Health Survey), validated by experts and with a Cronbach's reliability of 0.827, was used as an instrument. Results: Most of the participants were between 20 and 39 years of age (49.12%), married (37.81%), with a high school diploma (46.64%) and living in urban areas (65.19%). Regarding the level of quality of life, the average level stands out (46.11%); however, 22.26% reported a low level. When analyzing its dimensions, general and mental health are located at the average level. In addition, physical role was perceived as very low (58.09%) and physical function very high (20.17%). What is most striking is the emotional role, with similar values at the very low (35.31%) and very high (32.91%) levels. Conclusions: The results manifest that some participants present an average or high level of quality of life; however, when analyzing their dimensions, very low scores are evidenced in the physical and emotional roles indicating serious limitations in their well-being. Keywords: Health Status; Quality of Life; Sociodemographic Factors; Women. |

|

Introducción La calidad de vida se define como la percepción individual del estado funcional de un individuo, influenciada por factores subjetivos y contextuales1 en relación con sus objetivos, reglas e intereses, en el contexto social y sistema de valores en el cual se desenvuelve2. Es decir, comprende el grado de bienestar percibido, determinado por el componente objetivo (nivel de salud en general y situación de vida)3 y subjetivo (realización personal y sensación de plenitud)4. Para el año 2050, se estima que la población mundial alcanzará los 9700 millones de personas. Sin embargo, las tasas de fecundidad han disminuido en las últimas décadas, situándose actualmente en 2.1 nacimientos por mujer. Como consecuencia, la población mayor de 65 años aumentará del 10 % al 16 % para ese mismo año, lo que impactará en la esperanza de vida global5. Un estudio realizado en México en una población de mujeres con rango de edad entre 60 a 75 años, determinó que aquellas que cumplen con las recomendaciones médicas sobre la actividad física poseen mejores percepciones sobre su calidad de vida, especialmente en el funcionamiento físico y las limitaciones para realizar las actividades diarias, lo que se encuentra relacionado con su bienestar y salud general6. Una investigación en Ecuador reveló que los grupos vulnerables, especialmente de bajos recursos, enfrentan mayores obstáculos en salud, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Además, la falta de servicios básicos y la violencia agravan las desigualdades, afectando la calidad de vida y evidenciando el impacto de los determinantes sociales en la salud7. Existen diferencias entre el sexo masculino y femenino frente a necesidades en el ámbito de salud, así como al control y acceso a recursos, las cuales deben abordarse para corregir desequilibrios8. De esta forma, las mujeres tienen riesgo de desarrollar síntomas depresivos, relacionados con las oportunidades personales9. Así mismo las experiencias traumáticas a una edad temprana, como la violencia sexual, trabajo no remunerado y diversas formas de discriminación, afectan significativamente a la calidad de vida percibida por la mujer10. Por lo tanto, la percepción de calidad de vida influye sobre el estado de salud11. Es por ello que el presente estudio tuvo como finalidad identificar el panorama actual del nivel de calidad de vida (CV) que mantienen las mujeres, ya que la información que se obtiene es valiosa para los profesionales del área de la salud interesados en el desarrollo de programas de promoción en salud, además de fomentar el autocuidado en las mujeres durante su papel de cuidadora, madre y paciente12. Frente a los antecedentes mencionados anteriormente, el objetivo general de la presente investigación fue analizar la calidad de vida en mujeres que acuden al Hospital General Isidro Ayora y los objetivos específicos fueron: determinar las características sociodemográficas del grupo de estudio, identificar el nivel de la calidad de vida y describir las dimensiones de la calidad de vida. Métodos El estudio se enmarcó en el diseño cuantitativo, descriptivo y transversal, realizado en el año 2024. El área de estudio fue el Hospital General Isidro Ayora de Loja (HGIAL), ubicado en una ciudad al Sur del Ecuador. La población estuvo conformada por 566 mujeres en calidad de paciente, madre y/o cuidadora que acudieron a los servicios de cirugía, gineco obstetricia, pediatría, neonatología y medicina interna del HGIAL. Estos datos fueron obtenidos de los registros de estadísticas y censos de ingresos. Por cada servicio, se calculó el promedio mensual de ingresos y este valor se consideró como población total para el estudio. La selección de las participantes se realizó de manera aleatoria simple manual durante el periodo de estudio. Para ello, se asignó un número único en una lista según el orden de ingresos, posteriormente los números fueron seleccionados manualmente al azar. Los criterios de inclusión fueron: mujeres desde los 15 años en adelante que autorizaron su participación mediante el consentimiento informado, adolescentes con asentimiento y autorización de sus padres o representantes. Los criterios de exclusión fueron: mujeres menores de 15 años o que no pertenezca a los servicios indicados, personal femenino de la institución, quienes no desearon participar, hablen idiomas distintos al español o tengan alguna discapacidad que impida completar el cuestionario. La técnica que se empleó fue la encuesta y como instrumento el cuestionario denominado SF-36 (Short Form Health Survey), elaborado a inicio de los años noventa en Estados Unidos y modificado a través de los años, estuvo validado mediante 5 jueces expertos y por pruebas estadísticas Kaiser-Meyer-Olkin, con un valor de 0,901 y la prueba de Bartlett con un valor de Sig. 0,000; gl 630; x2 6010,317 confirmando su validación, igualmente, a la confiabilidad la obtuvieron mediante el alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0,82713. Al cuestionario SF-36 se agregaron las variables sociodemográficas (edad, estado civil, grado de instrucción y procedencia), que permitieron conocer las características generales de la población, mientras que, la segunda parte está constituida por 36 ítems distribuidos en 9 dimensiones (nivel de calidad de vida, función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y salud mental) las cuales son calificadas mediante una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta y finalmente el valor de la variable calidad de vida comprende las siguientes categorías: calidad de vida muy baja (0-20 puntos), baja (21-40 puntos), promedio (41-60 puntos), alta (61-80 puntos) y muy alta (81 a 100 puntos)14. La tabulación de datos se realizó en dos etapas. Primero, los valores numéricos por cada pregunta fueron recodificados en el rango de 0 a 10013. En la segunda etapa, se sumaron los valores obtenidos de los ítems que corresponden a cada dimensión y dividió el resultado para el número total de ítems14. Este procedimiento se utilizó para la evaluación del nivel de calidad de vida general y por dimensiones. Los datos fueron consolidados en Microsoft Office Excel 2019, mientras que, para el procesamiento y análisis, se empleó la estadística descriptiva del software Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS versión 25) y los resultados se presentaron en tablas de frecuencias y porcentajes. Se garantizaron las consideraciones éticas mediante el consentimiento informado, siguiendo el Código de Nuremberg15. Se usaron formularios para mayores de edad y para padres o representantes legales en el caso de menores, asegurando autonomía y voluntariedad, conforme al Código de Helsinki16. Se minimizaron los riesgos, priorizando la beneficencia y no maleficencia17. La confidencialidad se protegió mediante el anonimato, además se aseguró la relevancia científica del estudio para contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres atendidas en el hospital, justificando la realización del estudio. Finalmente, el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) de la Universidad Nacional de Loja (UNL)18. La investigación fue clasificada con riesgo mayor según el reglamento interno del CEISH19. Resultados Durante la investigación, inicialmente se determinaron las características sociodemográficas del grupo de estudio, predominando el grupo de edad de 20 a 39 años con 278(49,1%) participantes, además, 214 (37,8%) mujeres son casadas, 264 (46,6%) finalizaron la educación secundaria y 368 (65%) provienen de áreas urbanas (tabla 1).  En cuanto al nivel de calidad de vida, 261 (46,11%) participantes perciben un nivel promedio, mientras que 151 (26,68%) refieren el nivel alto, por otro lado, 126 (22,26%) bajo, 26 (4,59%) muy alto y solo 2 (0,35%) corresponde al nivel muy bajo (tabla 2).  Por otro lado, en las dimensiones de calidad de vida se evidencia que en la función física 151 (26,63%) mujeres manifiestan un nivel muy alto, 136 (24,06%) promedio, 124 (21,92%) alto, 91 (16,08%) muy bajo y 64 (11,31%) bajo. Respecto al rol físico se identificó que 329 (58,09%) consideran un nivel muy bajo, 114 (20,17%) muy alto, 65 (11,48%) bajo, 32 (5,65%) alto y 26 (4,59%) promedio. En la dimensión dolor corporal se identifica que 200 (35,34%) experimentan un dolor promedio, 113 (19,98%) alto, 106 (18,72%) bajo, 79 (13,94%) muy bajo y el 68 (12%) muy alto. En cuanto a la dimensión de salud general, se destaca que 315 (55,66%) participantes consideran su salud en nivel promedio, 146 (25,78%) alto, 91 (16,09%) bajo, 9 (1,59%) muy alto y 5 (0,88%) muy bajo. En la dimensión vitalidad, 266 (46,95%) se sitúa en un nivel promedio, 223 (39,34%) alto, mientras que 39 (6,89%) muy alto, 31 (5,48%) bajo y solo 7 (1,24%) muy bajo. En la función social, 214 (37,83%) señala un nivel alto, 124 (21,91%) muy alto, 110 (19,43%) bajo, 90 (15,90%) promedio y 28 (4,94%) muy bajo. En cuanto al rol emocional, 200 (35,31%) lo señala como muy bajo, 186 (32,91%) muy alto, 99 (17,48%) bajo y 81 (14,31%) como alto. Finalmente, en la dimensión de salud mental, 283 (50%) de los participantes indican que el nivel es promedio, 150 (26,48%) alto, 65 (11,48%) bajo, 37 (6,53%) muy bajo y 31 (5,48%) muy alto (tabla 3).  Discusión Este estudio permitió analizar la calidad de vida y las características sociodemográficas de mujeres que acuden a un hospital público de Loja. El grupo femenino ha enfrentado grandes desafíos como discriminación de género, cargas desproporcionadas de cuidado, y limitaciones en el acceso a la salud; estos factores aumentan la vulnerabilidad a diversos problemas de salud20. El objetivo fue comprender cómo estas adversidades impactan su bienestar, identificando que resalta el grupo de 20 a 40 años (49, 1%); así mismo, prevaleció el estado civil casado (37,8%), además, un 46,6% había completado la educación secundaria. Por otro lado, se encontró que la que la mayoría de las participantes provienen de áreas urbanas (65%), lo que brinda una visión significativa sobre el entorno social y educativo que define a esta población. En cuanto al nivel de calidad de vida, el 46,11% percibe un nivel promedio, mientras que un 26,68% refiere el nivel alto, el 22,26% bajo, un 4,59% muy alto y solo un 0,35% refiere un nivel muy bajo. Estos resultados difieren del estudio realizado por García et al.21 en un establecimiento de salud en Cuba, donde participaron 310 mujeres, de las cuales el 25,91% reportó un nivel de calidad de vida medio, el 24,76% bajo y el 8,82% alto. Se identificó que una proporción de participantes (26,63%) percibe su función física “muy alta", datos que corroboran el estudio realizado por Esain et al.22, quienes también determinaron que la función física mujeres es alta con una media superior al 80%, considerando que a medida que avanza la edad, la capacidad física tiende a disminuir. Se encontró que una mayoría de las participantes (58,09%) evalúa su rol físico como "muy bajo", datos que contrastan con los resultados obtenidos por López y Konigsberg23, donde el rol físico es una de las dimensiones mejor evaluadas, con una puntuación alta (87,5%). Así mismo, con los resultados de Medrano et al.24, en donde las mujeres con mejor condición física reportaron un rol físico elevado (88,33%), lo que contribuyó a una mejor calidad de vida. Estos hallazgos sugieren que una mayor condición física puede estar vinculada a una percepción más positiva del rol físico y, por tanto, a una mejor calidad de vida general. Una parte de las mujeres percibe al dolor corporal como "promedio" (35,34%), lo que pone de manifiesto la prevalencia de molestias físicas y su posible impacto en el bienestar general. Complementando esta perspectiva, el artículo de Pandelani et al.25 señala que el dolor crónico afecta aproximadamente 21,5% a las mujeres, relacionándolo no solo con la función física, sino también con el estado emocional y sueño. Ambos estudios evidencian la importancia de considerar el dolor corporal como un factor que repercute negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Las dimensiones de salud general (55,66 %) y vitalidad (46,95%) fueron percibidas en un nivel "promedio" por las participantes del presente estudio, mientras que, la función social se encontraba en un nivel alto (37,83%). Estos resultados contrastan con los obtenidos en otro estudio realizado por Sierra et. al, en el cual se evidenció que la vitalidad fue una de las dimensiones más afectadas con medias por debajo de los 60, seguido de la dimensión de salud general que reportó un puntaje ligeramente bajo, a diferencia de la función social que fue la menos afectada con una media mayor a 6026. En cuanto a la dimensión de rol emocional, se identificó que el 35,31% de las participantes mantienen su calidad de vida en un nivel muy bajo, mientras que un porcentaje similar (32,91%) se encuentra en un nivel muy alto. Esta distribución difiere de los resultados de un estudio realizado por Escobar y Frutos27, en donde la mayoría de los participantes se encuentran en un nivel regular con respecto a esta dimensión. En la dimensión de salud mental, las mujeres registraron un nivel promedio (50%), en contraste con otro estudio, donde las participantes demostraron una percepción favorable de su salud, alcanzando una calificación superior al 60% de la media, considerándose estos valores como buenos28. Esta dimensión en las mujeres se ve influenciada por trastornos como la depresión y la ansiedad, así como por los roles tradicionales (como el cuidado de los hijos y la fidelidad sexual), la violencia de género y los estereotipos29,30. Conclusiones Los resultados de la presente investigación ponen en manifiesto que casi la mitad de las mujeres que acuden al HGIAL son adultas jóvenes, en su mayoría casadas, con instrucción secundaria y que proceden de la zona urbana. En cuanto a la calidad de vida, aproximadamente la mitad de las participantes refiere un nivel promedio; además, parte de ellas en porcentajes similares también perciben un nivel bajo y alto. De acuerdo a las dimensiones de la calidad de vida, la función física presenta un nivel muy alto y la función social un nivel alto. Mientras que, en un nivel promedio se reportan al dolor corporal, salud general, vitalidad y salud mental. Por su parte, el rol físico alcanza un nivel muy bajo. Por el contrario, el rol emocional mantiene porcentajes similares en el nivel muy bajo y muy alto. Todos estos resultados enfatizan la necesidad de implementar intervenciones que aborden los aspectos físicos, emocionales y sociales para el mejoramiento de la calidad de vida. A pesar de haber considerado algunas características sociodemográficas relevantes, el diseño del presente estudio no permite establecer relaciones causales entre las variables analizadas. Además, aunque la población es considerable, la investigación incluye únicamente a mujeres adultas de un hospital de la ciudad de Loja, lo que restringe la generalización de los resultados en otros contextos geográficos o poblacionales.

Bibliografía |

|

1. Suárez Caicedo MN, Arosteguí Hurtado SA, Remache Chicango EG, Rosero Arboleda CK. Calidad de vida: el camino de la objetividad a la subjetividad en población general y grupos como: niños y jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Rev Méd Vozandes. 2022;33(1):61-68. Disponible en: https://revistamedicavozandes.com/wp-content/uploads/2022/07/11_RL_01.pdf [Consultado 19-12-2024] 2. Linuesa Ureña S. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “calidad de vida”? Federación Autismo Madrid. 26 de febrero de 2021. Disponible en: https://autismomadrid.es/noticias/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-calidad-de-vida/ [Consultado 12-12-2024] 3. Zúñiga López A, Allen J. Medición de percepción de la calidad de vida con respecto a la satisfacción con el transporte público en Costa Rica. Infraestruct Vial. 2021;23(42):23-34. https://doi.org/10.15517/iv.v23i42.45135 4. Raya-Tena A, Fernández-San-Martín MI, Martín-Royo J, Casañas R, Psicodep G, Jiménez-Herrera MF. Calidad de vida en personas con depresión y comorbilidad física desde una perspectiva de género. Aten Primaria. 2021 Feb;53(2):101946. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.07.007 5. Organización de las Naciones Unidas. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas; [Fecha desconocida]. La población mundial llegará a 8000 millones en 2022. [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.un.org/es/desa-es/la-poblaci%C3%B3n-mundial-llegar%C3%A1-8000-millones-en-2022 [Consultado 15-12-2024] 6. Enríquez-del Castillo LA, González-Bustos JB, Flores LA, Domínguez Esparza S, Cervantes Hernández N, Viera Ponce AJ. Estilo de vida activo según nuevas directrices de la OMS: ¿una influencia sobre la aptitud física, composición corporal y calidad de vida en mujeres mayores? Rev Cienc Act Fis UCM. 2022;23(Nº Esp.):1-13. https://doi.org/10.29035/rcaf.23.Especial_IHMN.2 7. Macías-Intriago MG, Haro-Alvarado JI, Piguave-Figueroa TJ, Carrillo-Zambrano GY. Determinantes sociales de la salud y su influencia en la calidad de vida en Ecuador. Salud y Vida. 2024;8(16):155-65. https://doi.org/10.35381/s.v.v8i16.4213 8. Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud; [Fecha desconocida]. Igualdad de género en salud. [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/igualdad-genero-salud [Consultado 28-12-2024] 9. Gómez-Pérez M, Salvatierra B, Sánchez-Ramírez G, Ramírez-López DK. Factores relacionados con la sintomatología depresiva en mujeres enedad reproductiva de Chiapas, México. 2023;33:e3609. https://doi.org/10.15174/au.2023.3609 10. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Derechos de las niñas para un futuro en Igualdad: Renovando compromisos en América Latina y el Caribe. Nueva York: UNICEF; 2021. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/media/29451/file/Derechos_de_las_Nin%CC%83as_-_Informe_Completo_versi%C3%B3n_web.pdf [Consultado 29-12-2024] 11. García Cervantes HT, Lara-Machado JR. Calidad de vida y autoestima en adultos mayores de una asociación de jubilados ecuatoriana. Chakiñan. 2022;17:95-108. https://doi.org/10.37135/chk.002.17.06 12. Besoain-Saldaña A, Agurto Flores G, Alarcón Muñoz T, Rebolledo Sanhueza J. Condiciones de empleo, trabajo y calidad de vida de hombres y mujeres en trabajo informal. Rev Saúde Pública. 2022;56:17. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2022056003505 13. Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992;30(6):473-83. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/3765916 [Consultado 03-01-2025] 14. Arroyo Pablo DY, Matta Solis HG. Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes hipertensos que acuden a la consulta médica en un consultorio de cardiología en Lima Norte [Tesis de Licenciatura]. Los Olivos (Perú): Universidad de Ciencias y Humanidades; 2022. Disponible en: https://repositorio.uch.edu.pe/handle/20.500.12872/659?show=full [Consultado 09-11-2024] 15. Marcano-Salazar LM. Bioética: del Código de Núremberg a la jurisprudencia. KAIRÓS, Rev Cienc Econom Jurid Adm. 2024;7(12):9-23. https://doi.org/10.37135/kai.03.12.01 16. Patricia Maza C, Alfonso Mayen V, González Patzán LD. Bioética en investigación en nutrición clínica. Rev Nutr Clin Metab. 2021;4(Supl.1):93-8. https://doi.org/10.35454/rncm.v4nSup.323 17. Hernández González JA. Bioética clínica: una breve introducción. Med Ética. 2022;33(3):883-8. https://doi.org/10.36105/mye.2022v33n3.06 18. Universidad Nacional de Loja. Líneas de investigación. Loja: Universidad Nacional de Loja; [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.unl.edu.ec/investigacion/lineas-investigacion [Consultado 14-12-2024] 19. Universidad Nacional de Loja. Reglamento Interno del Comité de Investigación en Seres Humanos (CEISH-UNL). Loja: Universidad Nacional de Loja; 2023. Disponible en: https://unl.edu.ec/sites/default/files/archivo/2023-11/REGLAMENTO%20DEL%20CEISH-UNL.pdf [Consultado 14-12-2024] 20. López Espuela F, Portilla Cuenca JC, Leno Díaz C, Párraga Sánchez JM, Gamez-Leyva G, Casado Naranjo I. Diferencias de género en la calidad de vida a largo plazo tras un ictus: influencia del estado funcional y el estado de ánimo. Neurologia. 2020;35(7):470-8. https://doi.org/10.1016/j.nrl.2017.10.002 21. García López LE, Quevedo Navarro M, La Rosa Pons Y, Leyva Hernández A. Calidad de vida percibida por adultos mayores. Medimay. 2020;27(1):16-25. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=95949 22. Esain I, Gil SM, Rodriguez-Larrad A, Duñabeitia-Usategui I, Bidaurrazaga-Letona I. Mujeres mayores de 65 años que realizan ejercicio físico supervisado: diferencias en la capacidad física, la actividad física y la calidad de vida en función de su velocidad de la marcha. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2021 Nov-Dec;56(6):343-348. https://doi.org/10.1016/j.regg.2021.06.008 23. López-Ortega M, Konigsberg M. Health-related quality of life among Jewish older persons in Mexico and its determinants. Health Qual Life Outcomes. 2020;18(1):152. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01401-4 24. Medrano-Ureña MR, Ortega Ruiz R, Benítez Sillero JD. Calidad de Vida: Actividad y Condición Física en mujeres adultas. Un estudio descriptivo. Retos. 2023;47:138-45. https://doi.org/10.47197/retos.v47.94600 25. Pandelani FF, Nyalunga SLN, Mogotsi MM, Mkhatshwa VB. Chronic pain: its impact on the quality of life and gender. Front Pain Res (Lausanne). 2023;4:1253460. https://doi.org/10.3389/fpain.2023.1253460 26. Sierra-Macías A, Reynaga-Ornelas L, Dávalos-Pérez A, González-Flores AD. Calidad de vida relacionada con la salud en adolescentes embarazadas de México y Chile. Estud Perspect. 2024;4(1):680-97. https://doi.org/10.61384/r.c.a..v4i1.123 27. Escobar-Salinas JS, Frutos-Chamorro T. Calidad de vida de pacientes con artritis reumatoide, Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Rev Inst Med Trop. 2021;16(1):11-20. https://doi.org/10.18004/imt/2021.16.1.11 28. Espitia de la Hoz FJ. Calidad de vida en mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia en el Quindío, Colombia. Rev Colomb Endocrinol Diabet Metab. 2023;10(1):e761. https://doi.org/10.53853/encr.10.1.761 29. Toribio-Caballero S, Cardenal V, Ávila A, Ovejero M. Gender roles and women’s mental health:their influence on the demand for psychological care. An Psicol. 2022;38(1):7-16. https://doi.org/10.6018/analesps.450331 30. Usall Rodié J. ¿Por qué la mujer sufre más trastornos de salud mental? Factores que influyen en el riesgo de sufrir un problema de salud mental. 2021;16:77-9. https://doi.org/10.34810/PsicosomPsiquiatrnum1612 |

Enfermería Cuidándote. 2025; 8