ENFERMERÍA CUIDÁNDOTE - ISSN 2695-9364

Sailema Yanzapanta BA, Sandoval Balarezo GM. Lactancia materna en mujeres trabajadoras y estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud

Lactancia materna en mujeres trabajadoras y estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Salud

Breastfeeding in working women and students in the Faculty of Health Sciences

Autores:

- Bryan Alexander Sailema Yanzapanta

.Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Estudiante de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador.

.Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Estudiante de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador. - Gessi Maribel Sandoval Balarezo

. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Docente de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador.

. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Docente de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador.

- Bryan Alexander Sailema Yanzapanta

.Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Estudiante de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador.

.Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias de la Salud. Estudiante de la Carrera de Enfermería. Ambato. Ecuador.

Correo electrónico: bsailema0899@uta.edu.ec

- 30/01/2025

- 14/05/2025

- Sailema Yanzapanta BA, Sandoval Balarezo GM. Breastfeeding in working women and students in the Faculty of Health Sciences. Enferm Cuid. 2025;8. https://doi.org/10.51326/ec.8.9350218

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

Las obras se publican en esta revista bajo una licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.

|

Resumen Introducción: La lactancia materna es una de las prácticas más beneficiosas para el recién nacido, ya que esta contiene todos los nutrientes que el niño necesita para su óptimo desarrollo. Objetivo: Determinar las experiencias vividas en el periodo de lactancia materna en mujeres que trabajan y estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato. Métodos: Enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, realizado en el periodo septiembre 2024 – febrero 2025. Se entrevistó a 10 mujeres en periodo de lactancia mediante entrevistas semiestructuradas, analizadas por codificación temática con doble codificación, triangulación metodológica y validación con participantes. Resultados: Las experiencias de las participantes reflejaron una realidad compleja, en la que debieron adoptar estrategias como la extracción y almacenamiento de leche, uso de extractores manuales o eléctricos y la organización del tiempo con apoyo familiar. Las barreras más frecuentes fueron la falta de espacios adecuados, el desconocimiento de derechos, la sobrecarga académica y laboral y las limitaciones económicas. Sin embargo, se destacaron aspectos positivos, como el fortalecimiento del vínculo afectivo madre-hijo, el apoyo ocasional de algunos docentes y empleadores. Conclusiones: La práctica de la lactancia materna se fundamenta en el compromiso personal de las madres por fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos, lo que les permitió sobrellevar las limitaciones del entorno. Estas vivencias denotan la necesidad de incluir políticas institucionales más inclusivas que promuevan la conciliación entre la maternidad y el ámbito laboral o académico, con la finalidad de promover la salud materno-infantil. Palabras clave: Conducta en la Lactancia; Investigación Cualitativa; Lactancia; Lactancia Materna. |

|

Abstract Introduction: Breastfeeding is one of the most beneficial practices for the newborn, as it contains all the nutrients the child needs for optimal development. Objective: To determine the experiences lived during the breastfeeding period in women who work and study at the Faculty of Health Sciences of the Technical University of Ambato. Methods: A qualitative phenomenological approach was carried out from September 2024 to February 2025. Ten breastfeeding women were interviewed through semi-structured interviews, analyzed by thematic coding with double coding, methodological triangulation, and validation with participants. Results: The participants' experiences reflected a complex reality in which they had to adopt strategies such as expressing and storing milk, using manual or electric pumps, and organizing their time with family support. The most frequent barriers were the lack of adequate spaces, ignorance of rights, academic and work overload, and economic limitations. However, positive aspects were highlighted, such as the strengthening of the mother-child bond and occasional support from some teachers and employers. Conclusions: The practice of breastfeeding is based on mothers' personal commitment to strengthening their emotional bond with their children, which allowed them to cope with environmental limitations. These experiences highlight the need for more inclusive institutional policies that promote a balance between motherhood and work or school in order to promote maternal and child health. Keywords: Breastfeeding; Lactation; Qualitative Research; Sucking Behavior. |

|

Introducción La leche materna es considerada el alimento más completo para el recién nacido, debido a que posee una composición ideal que proporciona las cantidades necesarias de agua, azúcares, grasas, proteínas e inmunoglobulinas que el niño requiere para su óptimo desarrollo. Además, contiene anticuerpos que protegen a los bebés contra infecciones y alergias. En los últimos años, la lactancia materna ha sido la manera más adecuada de alimentar al recién nacido debido a los múltiples beneficios que brinda a la salud de la madre como del niño. Hoy en día, debido a la importancia de esta práctica, se han creado lactarios en algunas instituciones públicas y privadas, en centros comerciales y otros establecimientos, con la finalidad que las madres puedan dar de lactar a sus bebés de una forma segura, limpia, tranquila y, sobre todo, tener privacidad. Por todo esto, el Gobierno Ecuatoriano ha desarrollado la "Política Nacional de Lactancia Materna”, la cual es un conjunto de leyes y normas que nos permitirá garantizar la lactancia materna en niños y niñas de manera exitosa1. La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su prolongación hasta los dos años o más, sumada a una alimentación complementaria apropiada, son esenciales para asegurar el crecimiento ideal, el desarrollo cognitivo y la salud a largo plazo de los niños. Esto a su vez ofrece numerosas ventajas para el bebé, la madre, la familia, la sociedad, así como para las empresas e instituciones tanto públicas como privadas. La leche materna contiene anticuerpos que protegen al niño o niña contra malestares comunes en la infancia, tales como: diarrea, alergias, asma e infecciones respiratorias; ayuda en la pronta recuperación postparto de la madre, debido a que las hormonas que se liberan durante la lactancia materna contribuyen a que el útero vuelva a su tamaño normal de manera más rápida y puede reducir el riesgo de sangrado posparto. Además, beneficia a la economía familiar al evitar gastos en fórmulas lácteas, biberones, chupones y otros productos para su preparación. Es una inversión en el capital humano del país, ya que los niños alimentados con leche materna tienen un mejor rendimiento escolar y mayores oportunidades profesionales. Asimismo, disminuye la necesidad de ausentarse del trabajo para acudir a consulta médica, tanto para la madre como para su hijo, así como las licencias por enfermedad para cuidar de ellos. Es por ello que, en Ecuador, se ha implementado la estrategia de los 1000 días que tiene como finalidad brindar consejería de alimentación y nutrición a los menores de 5 años, con énfasis en los menores de 24 meses, y así contribuir a la disminución de la desnutrición crónica infantil2. A pesar de ser una práctica indispensable y necesaria, la lactancia materna exclusiva se ha visto afectada por las múltiples barreras que las madres deben enfrentar para poder cumplirla exitosamente. La falta de apoyo adecuado por parte de la familia, la sociedad, la falta de políticas institucionales, junto con la influencia social y las barreras laborales, son solo algunos de los elementos que complican el cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la lactancia3. En naciones con ingresos altos, se observa un evidente contraste social en lo que respecta a la lactancia materna. Las madres con un nivel socioeconómico más elevado tienen una mayor probabilidad de amamantar a sus hijos y lo hacen por un periodo de tiempo más extenso, en comparación a las madres que tienen un nivel socioeconómico más bajo, en donde el tiempo de duración de la lactancia es menor4. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) nos reporta datos que nos mencionan que únicamente el 40% de los bebés de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna a nivel mundial. Las tasas más altas de lactancia materna exclusiva a nivel global hasta los seis meses recomendados se encuentran en naciones del Sur de Asia, con tasas del 60%, seguidos de Europa del Este y Sudáfrica con el 57%. A pesar de que la lactancia materna exclusiva es esencial para fomentar el crecimiento, desarrollo y bienestar infantil, solo el 50% de los bebés menores de 1 mes y el 30% de los bebés de entre 1 y 5 meses a nivel mundial reciben lactancia materna exclusiva5. En Ecuador, el 72,7% de niños menores de 2 años han recibido leche materna en su primera hora de vida, según datos de 2018 de ENSANUT. En nuestro país se observa que, a medida que el nivel de instrucción de la madre es mayor, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida disminuye, debido a las ocupaciones laborales que esta desempeña. Sin embargo, a nivel nacional 62,1% de los niños menores de 6 meses tuvieron lactancia materna exclusiva6. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INEC del 2019, el 46% de las niñas y niños en Ecuador son amamantados exclusivamente en los primeros seis meses de vida. Incrementar este número significa compromiso de las familias, de los trabajadores sanitarios, de los medios de comunicación y de los empleadores7. Cerca de la mitad de los países del mundo cumplen los tres requisitos fundamentales del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo: las licencias de lactancia de al menos 14 semanas, y las prestaciones correspondientes deben pagarse con cargo al seguro social o a fondos públicos. Después del nacimiento, se recomienda continuar con la lactancia materna durante dos años o más8. En el Ecuador, de acuerdo con el Código del Trabajo, las mujeres tienen derecho a 12 semanas de licencia de maternidad remunerada y 2 horas diarias de lactancia materna durante los 12 meses posteriores a la culminación de la licencia de maternidad, o hasta que el niño cumpla 18 meses9. Con base en los índices mostrados, se puede observar que la tasa de abandono de la lactancia materna supera el 50% a nivel mundial. Esto destaca la importancia de poner atención a los factores que lo causan, con el fin de prevenir la desnutrición crónica infantil, y así contribuir al óptimo crecimiento y desarrollo de los niños. El objetivo del presente estudio es determinar las experiencias vividas en el periodo de lactancia materna en mujeres que trabajan y estudian en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato. Métodos El estudio se encontró enmarcado desde el enfoque cualitativo, descriptivo, con un diseño fenomenológico, dado que busca comprender y describir las experiencias vividas en un determinado tema. Este tipo de diseño permitió descubrir cómo las personas experimentan un fenómeno común desde su perspectiva. Estos resultados posibilitaron captar la esencia del relato individual y construir significativos colectivos10. La población objeto de estudio se refirió al conjunto de elementos que presentan una característica o condición común11; en este caso, la población de estudio fue conformada por 10 mujeres entre estudiantes y trabajadoras de la Facultad de Ciencias de la Salud que se encuentran en periodo de lactancia, quienes narraron sus experiencias durante el proceso. La selección se llevó a cabo tomando como criterios de inclusión: Mujeres que se encuentren en periodo de lactancia y que desempeñen actividades académicas y laborales dentro de la institución, y que aceptaran participar en el estudio firmando el consentimiento informado, previa información sobre los objetivos del estudio. En esta investigación se cumplieron todos los criterios bioéticos contemplados por la asociación médica mundial y Helsinki, tomando en consideración los principios éticos de confidencialidad, respeto y autonomía durante el desarrollo de la investigación: “El participante potencial debe ser informado del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias previa información sobre la investigación y objetivos de la misma”12. Para la recolección de la información se emplearon entrevistas semiestructuradas, elaboradas a partir de los objetivos planteados en la investigación, fundamentada en la revisión bibliográfica sobre lactancia materna y reinserción laboral o académica. El diseño del guión contempló conocer las vivencias relacionadas con las experiencias, estrategias, barreras y percepciones de las mujeres en torno al mantenimiento de la lactancia materna durante la reinserción en el ámbito laboral o académico13. El proceso para la elaboración de preguntas a emplearse en la entrevista pasó por varias etapas: la primera fue realizar una revisión bibliográfica sobre la lactancia materna, reinserción laboral o académica; a partir de esto se elaboraron las preguntas abiertas orientadoras para recolectar vivencias relevantes desde la experiencia de las participantes; posteriormente se realizó la triangulación de la información avalada por dos profesionales que laboran en hospitales de segundo nivel expertas en salud materno-infantil, y el tercer evaluador fue una docente con alta experticia en investigación y docencia con el propósito de garantizar la pertinencia, claridad y validez de las preguntas. Finalmente se realizó una prueba piloto con 2 participantes con características similares a la población de estudio, lo que permitió realizar los ajustes necesarios en la claridad del lenguaje y secuencia de las preguntas. Cabe recalcar que estas entrevistas no se incluyeron dentro de los resultados10. Las preguntas que guiaron la entrevista fueron: ¿Cuáles son las estrategias de lactancia materna que usted utilizó en su regreso al trabajo/estudio?; ¿Cuáles son las barreras que encontró en su periodo de lactancia?; ¿Cuáles son los aspectos positivos que puede resaltar en torno a sus experiencias de lactancia materna e inserción laboral/estudio?; ¿Qué aspectos negativos puede comentar en relación a mantener la lactancia materna y su trabajo/estudio?

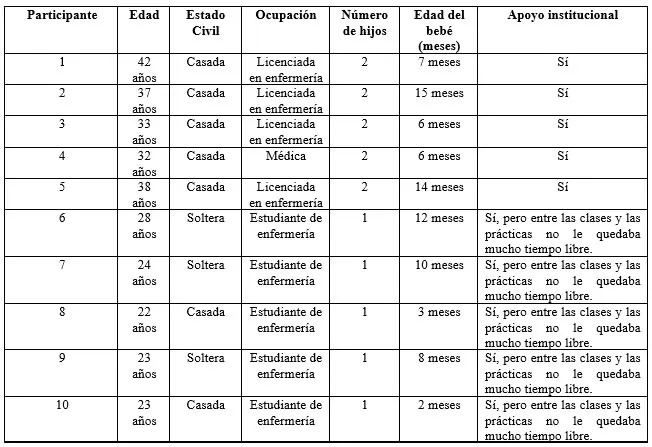

En tal sentido, las entrevistas semiestructuradas cuentan con preguntas fijas, los entrevistados pueden contestar libremente sin necesidad de elegir una respuesta específica, los investigadores pueden interactuar y adaptarse a los entrevistados. Por lo tanto, permiten una mayor interpretación de los datos13. En total, se entrevistaron a 10 mujeres en periodo de lactancia. El proceso culminó cuando se saturaron los datos, entendido como el punto en el que el investigador reconoce la orientación y el sentido de los datos que se generan hasta el punto de considerar que no aportan mayor riqueza ni profundidad al estudio del fenómeno de interés. Este criterio asegura profundidad analítica y suficiencia de los datos recolectados13. Se sistematizaron las variables sociodemográficas de las participantes empleando un sistema de seudónimos para proteger la identidad de las personas participantes en esta investigación, se emplearon seudónimos (participante 1, 2, 3, etc.) en lugar de sus nombres reales durante la transcripción y el análisis de los datos; se garantizó la transparencia en el análisis a través del almacenamiento de todas las transcripciones, codificaciones y matrices de análisis. Asimismo, cualquier información que pudiera permitir su identificación fue codificada o suprimida. Esta medida responde al principio ético de confidencialidad, asegurando que los datos recolectados no sean asociados con las participantes de forma directa o indirecta10. Tabla 1. Características principales de las participantes. Es importante señalar que en la investigación cualitativa lo decisivo no es el tamaño de la muestra, sino la riqueza de los datos provistos por los participantes, es decir, la medida en que las unidades de muestreo aportan una información rica, profunda y completa; además de las habilidades de observación y análisis del investigador14,15. Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo entre los meses de septiembre de 2024 a febrero de 2025. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la disponibilidad y apertura de la participante. Se realizaron de forma presencial en espacios privados que propiciaban el desenvolvimiento de la participante. Las entrevistas fueron audio grabadas previo consentimiento informado. Para minimizar el sesgo del investigador, se tomaron en cuentas las siguientes precauciones: se empleó un guión de entrevista estandarizado, se mantuvo una actitud neutral durante el desarrollo de la entrevista, evitando plantear preguntas sugestivas o que incluyeran juicios de valor; además se realizaron notas de campo posterior a cada entrevista con la finalidad de registrar aspectos no verbales como pausas prolongadas, expresiones faciales, lenguaje corporal y tono de voz, información que fue considerada posteriormente para la discusión16. Finalmente, para el análisis de la información se siguió la metodología de Demazière y Dubar17, complementada con los principios de la Teoría Fundamentada de datos18, la cual proporciona una perspectiva nueva en la inducción: no se parte de la teoría ni de la bibliografía existente, sino de los datos del escenario. Se procedió a la transcripción de las entrevistas, seleccionando palabra por palabra aquellas que permitieran conocer el fenómeno en estudio, y se realizó una lectura exhaustiva y repetida de las transcripciones, lo que facilitó la inmersión en el contenido y la familiarización con los relatos para proceder a realizar una decodificación abierta, asignando etiquetas a fragmentos de texto significativos para proceder a la agrupación en categorías emergentes. Para culminar se realizó una decodificación doble, con el fin de garantizar la confiabilidad del análisis, los investigadores realizaron la codificación de manera independiente para comparar los resultados y llegar a un consenso para plasmar los códigos finales19. Se procedió a la triangulación de los datos, lo que permitió la comprensión de la narrativa de los sujetos investigados, dando respuesta a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, se revisaron las categorías para garantizar su coherencia, pertinencia y respaldo con evidencia científica20. Se empleó un software de análisis cualitativo (Atlas.ti o NVivo) para organizar la información, codificar los datos y construir relaciones entre categorías. Se aplicó la codificación abierta, axial y selectiva según la Teoría Fundamentada; además fortaleció la validez y confiabilidad del estudio cualitativo21. Para garantizar la validez y confiabilidad de los datos cualitativos, se implementaron los siguientes criterios de Guba y Lincoln, fundamentados en la credibilidad: triangulación de datos, validación de expertos y revisión de participante; transferibilidad: descripción densa del contexto y participantes, dependencia: codificación doble y auditoría de procesos y conformabilidad: almacenamiento de registros, matrices de codificación y uso de bitácoras reflexivas22. Resultados Se realizó el proceso de codificación, para lo cual se extrajeron los fragmentos principales de las respuestas a las preguntas brindadas por las madres estudiantes y profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato en torno a la lactancia materna. Finalmente, se formaron las categorías que emergieron de este estudio. Pregunta 1. ¿Cuáles son las estrategias en torno a lactancia materna que usted utilizó en su regreso al trabajo/estudio? Participante 1: "En buena hora existen extractores eléctricos que han acomodado mucho a las madres para que podamos realizar lo que es la extracción de la leche...y se ha podido pues, de tal manera, almacenar y realizar un banco de leche”. Participante 2: "La estrategia que yo adopté es hacerme la extracción de leche en horarios estratégicos, más o menos asegurando que sean casi los mismos horarios en los que mi bebé empezaba a lactar”. Participante 3: "Al momento de despertarme, le daba el seno a mi bebé, dejarme sacando leche de igual manera para que le den los que le cuidan a mi bebé durante la mañana y, al regresar del trabajo, darle otra vez y así durante toda la tarde y noche”. Participante 4: "Extraerme la leche previamente. Y almacenarla en los recipientes adecuados para que posteriormente se conserve esta leche y sea administrada a mi hijo”. Participante 5: "Creé mi propio banco de leche haciendo extracciones en la madrugada, que era donde más producía, y esa leche la rotulaba y la ponía al congelador para que, en el momento del ingreso a mi trabajo, mi bebé tenga su propia leche materna”. Participante 6: "Lo que yo he tratado de hacer es crear un banco de leche en mi casa. Entonces me compré los succionadores que ahora hay y entonces he tratado de ir sacando y guardando en un frasquito de vidrio, y también enseñándole a mi cuñada cómo debe calentar la leche a baño maría”. Participante 7: "Lo que opté es adquirir un extractor eléctrico a manos libres y, por medio de esa manera, yo me extraía la leche y, antes de irme a la universidad, yo le dejaba lactando a mi hijo bien, para que después de cierta hora él consuma la leche que yo le dejaba recolectando. La manera que yo almacenaba mi leche era en frascos de vidrio”. Participante 8: "Por la economía, utilicé el extractor manual”. Participante 9: "A ver, una de las estrategias que yo utilizaba fue ayudarme en lo que es la alimentación complementaria con la fórmula”. Participante 10: "Una de las estrategias para la alimentación de nuestros bebés con la lactancia materna, nos ayudan muchísimo los extractores, el único inconveniente sería que estos extractores eléctricos lastimosamente son muy caros". Categorías emergentes

Estas categorías emergentes facilitan una comprensión integral de las estrategias que emplean las madres que se dedican simultáneamente a actividades académicas o profesionales, mientras afrontan las complejidades de la lactancia materna, que pueden deberse a recursos económicos en algunos casos, y a limitaciones de tiempo en otros. Pregunta 2: ¿Cuáles son las barreras que encontró en su periodo de lactancia? Participante 1: “No tener un lugar adecuado en donde realizar la extracción, el hecho de no cumplir con normas de bioseguridad y no contar con frascos o las fundas donde se vaya a conservar la leche”. Participante 2: “La carga de trabajo que se me estaba asignando, sin importar que yo esté en mis horas de lactancia”. Participante 3: “Mi lactancia materna fue por horarios en los cuales no tenía el tiempo necesario; esta no pudo ser a libre demanda, y la cantidad de leche no fue la suficiente en los primeros meses”. Participante 4: “En la institución en la que yo trabajo, no cuenta con un espacio o un lactario en el cual pueda practicar la lactancia y extraerse la leche”. Participante 5: “Hay mucha discriminación a las lactantes, somos mal vistas, somos mal juzgadas, piensan que el tiempo que tenemos por ley para salir a la lactancia, es de vagancia, que lo queremos coger para irnos”. Participante 6: “El tiempo, debido a que los turnos que hago son en la noche, entonces lo que me ha provocado esto es que, debido a la falta de estimulación de mi bebé, ya no se me produzca la leche”. Participante 7: “La principal sería la falta de un espacio adecuado donde extraerme la leche, ya que en su momento en la universidad tenía que irme al baño a extraer la leche y bueno, yo considero que no es una manera higiénica”. Participante 8: “El tiempo no era suficiente para sacarme la leche, porque en ese entonces yo estaba estudiando en la universidad y entre pruebas y exámenes, no tenía suficiente tiempo para extraerme la leche y más que todo ahí no hay un lugar específico, un lugar sanitario”. Participante 9: “Una de las barreras era la falta de tiempo por el ámbito académico, otra barrera también fue lo económico, ya que para darle la lactancia materna exclusiva se necesitaba comprar los extractores, y como son un poquito caritos, no pude acceder fácilmente a estos”. Participante 10: “No contamos con un lugar en nuestra área de trabajo para poder realizar la extracción, ya que no se tiene esa privacidad; bueno, en mi caso, me ha tocado hacerlo en los vestidores”. Categorías emergentes

Estas categorías emergentes aclaran las principales barreras que las participantes identificaron en relación con la lactancia materna mientras realizaban sus actividades laborales y educativas. Pregunta 3. ¿Cuáles son los aspectos positivos que puede resaltar en torno a sus experiencias de lactancia materna e inserción laboral/estudio? Participante 1: “Se goza del tiempo de lactancia, que no se cumple toda la jornada completa de trabajo. Esto permite llegar a casa en un momento adecuado, y poder compartir y mantener la lactancia y, sobre todo, mantener ese vínculo afectivo con el bebé.” Participante 2: “Lo más positivo que yo puedo resaltar es la unión que encontré en mi casa. Todos nos entregamos, hasta mi hija pequeña, porque mi hija estaba a cargo de las tetitas. Entonces, mi pequeñita era quien llevaba las tetas calientitas que le mandaba a mi mamá al dormitorio”. Participante 3: “Me dan horarios en los cuales yo puedo dar lactancia materna a mi bebé, es decir, yo trabajo en una sola jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y después ya puedo darle el cuidado del recién nacido”. Participante 4: “En cuanto a los aspectos positivos, no podría decir que tengo aspectos positivos dentro de la lactancia materna en mi trabajo”. Participante 5: “Que el lugar de trabajo ha implementado zonas para la extracción de la leche”. Participante 6: “Solo realizar turnos de 6 horas y luego recuperar al final”. Participante 7: “El Coordinador de la carrera me permitió que mi hijo pueda ingresar a la universidad con mi familia para yo poderle dar de lactar; igual las horas de lactancia fueron comunicadas a los docentes y me permitían salir”. Participante 8: “Un vínculo de madre e hijo que no se imaginan, porque yo prácticamente estuve 12 horas en la universidad, entonces sentí la alegría de él y mi alegría en el momento del apego de la lactancia materna”. Participante 9: “Yo creyera que ninguno, ya que al momento de ir a clases no es que nos consideraban que nos daban las horas de maternidad”. Participante 10: “Bueno, para nosotras como madres fue positivo los lactarios, ya que ahí se puede contar con un lugar privado para poder realizar lo que es la extracción de nuestra leche”. Categorías emergentes

Las categorías emergentes enfatizan las funciones fundamentales del apoyo institucional, la realización personal y la utilización de la tecnología para promover la lactancia materna entre las mujeres trabajadoras y las estudiantes. Pregunta 4. ¿Qué aspectos negativos puede comentar en relación con mantener la lactancia materna y su trabajo/estudio? Participante 1: “Siempre hay un momento en que hay un declive de la leche por el estrés, por el trabajo, por la acumulación de actividades que se han mantenido durante este tiempo”. Participante 2: “En cuanto a aspectos negativos no puedo mencionar alguno, ya que han sido más los beneficios que los aspectos negativos”. Participante 3: “Es que como toda la mañana pasa sin succionar el bebé, como que se llenan los senitos y empieza un poco de dolor y un poquito de incomodidad”. Participante 4: “Al no existir un lactario en el que yo pueda extraerme la leche, me está generando estrés, cansancio, dolor a nivel de las mamas, sí, y esto sí me preocupa porque tampoco mi horario no es flexible. Tengo 6 horas de corrido, sí, y prácticamente no tengo algún momento, algún tiempo en el que yo pueda hacer uso para extraerme”. Participante 5: “Es muy traumático el hecho de que duele el pecho porque no se ha extraído la leche, la cual se le riega en la ropa, es muy difícil, incluso llegando a tanto que uno puede caer en llanto”. Participante 6: “El tiempo que no se tiene para pasar con el bebé, el tiempo que requiere él para poder alimentarse, en eso es lo que yo podría decir”. Participante 7: “No tener donde recolectar la leche, un lugar adecuado donde no haya medios de contaminación para poder mantener la bioseguridad, y tal vez el tiempo que nos dan para recolectar, obviamente la leche no se recolecta en 5 minutos ni en 10 minutos”. Participante 8: “El horario de lactancia materna. Nosotras prácticamente teníamos que resolver como pudiéramos; entonces eso es algo negativo”. Participante 9: “Eso que no nos daban lo que es las horas de maternidad, entonces me acomodaba ahí como sea para ir a clases o lo que es ya el internado”. Participante 10: “Como estudiantes no nos dan el privilegio de poder tener todos los derechos que en sí la ley lo da, porque más bien al darnos ese derecho nos toca recuperar, que sería lo mismo que nada; entonces estoy en total desacuerdo en ese punto”. Categorías emergentes

En este contexto, es evidente que las entrevistas transmiten de manera uniforme temores similares con respecto a las restricciones de tiempo y espacio, el estrés que supone la doble responsabilidad y la falta de información. Este proceso de codificación ha alcanzado un punto de saturación, ya que los temas recurrentes se manifestaron en varias entrevistas, y de las respuestas no se desprendió ningún código nuevo destacable. Discusión A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, los cuales nos permiten descifrar las experiencias vividas por las madres, y así poder comparar semejanzas y diferencias entre las narraciones de cada una de ellas. Seguidamente, se analizan los resultados obtenidos mediante las categorías identificadas en esta investigación como son las estrategias, barreras o aspectos negativos y los aspectos positivos, los mismos que coinciden con investigaciones anteriores, las cuales nos revelan los múltiples desafíos que enfrentan las madres trabajadoras y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud para poder cumplir con una lactancia exitosa23. Una de las estrategias más utilizadas por parte de las madres fue la extracción de la leche materna mediante el uso de extractores, para alimentar a sus pequeños cuando ellas se encuentran fuera de casa cumpliendo con sus labores profesionales o académicas. Estudios previos mencionan que, en muchas ocasiones, el cumplimiento de esta estrategia no se da a cabalidad por diferentes factores como son: la falta de tiempo, el precio y la calidad de los extractores, y la ausencia de lactarios, lo que compromete la continuidad de la lactancia materna exclusiva a largo plazo24. Cabe destacar que, para llevar a cabo esta estrategia, las madres mencionaron la importancia de contar con la ayuda de sus parejas o familiares. Esto concuerda con datos encontrados en otros estudios que han demostrado que el apoyo familiar es fundamental para dar continuidad a la lactancia de sus hijos25. A su vez, también se analizaron las barreras, las cuales son similares a los aspectos negativos, que afectan la disposición y la capacidad de las mujeres para mantener la lactancia exclusiva y prolongada. Dentro de las barreras que se encontraron están: la escasez de tiempo, la difusión inadecuada de la información, la ausencia de lactarios, la carga laboral o académica, y el nivel de estrés, que pueden llegar a complicar el cumplimiento de la lactancia. En cuanto a la escasez de tiempo, estudios anteriores revelan que las mujeres deben cumplir con largas jornadas de trabajo o estudio, que limitan el tiempo para cumplir con la lactancia, por lo que deben recurrir a la extracción de la leche para posteriormente ser suministrada al lactante, o a su vez complementarla con la fórmula, lo que afecta directamente la práctica de la lactancia materna exclusiva26. En relación con la difusión inadecuada de la información, la presente investigación destaca el desconocimiento de leyes que apoyan la lactancia materna, principalmente en las madres estudiantes. Si bien algunos establecimientos han implementado directrices para facilitar esta práctica, los resultados obtenidos señalan que, en la mayoría de los casos, estas políticas no son lo suficientemente claras y accesibles para todas27. Otra de las barreras encontradas es la ausencia de espacios adecuados para la extracción de la leche. Diferentes estudios afirman que el déficit de lactarios contribuye significativamente al abandono de la lactancia materna exclusiva. Esto debido a que dichos espacios, en caso de que existan, no siempre son accesibles, privados, cómodos, o a su vez cuenten con las normas de higiene necesarias para que sea una práctica aséptica28. En cuanto a la carga laboral o académica, las madres mencionaron que, a pesar de contar con el periodo de lactancia materna que la ley exige, esto no las exenta de cumplir con las tareas que su cargo demanda. Por otro lado, las lactantes que son estudiantes indicaron que las responsabilidades académicas dificultaron la continuidad de la lactancia materna exclusiva, debido a los horarios que tienen en la universidad y, a su vez, el tiempo que les demandan las prácticas preprofesionales, que impidieron el suministro de leche materna con la frecuencia necesaria para satisfacer las necesidades de sus hijos. Todo esto genera un nivel de estrés, lo que puede repercutir en su bienestar emocional y físico, que a su vez puede influir en la producción de leche y la continuidad del periodo de lactancia29. Los aspectos positivos encontrados revelan que se ha visto evidenciado el fortalecimiento del vínculo madre-hijo, esto debido a que la lactancia va más allá de ser una simple práctica, tomando como punto de partida lo dicho por las madres en donde mencionaron, que, a pesar de las barreras presentadas, han desarrollado una conexión emocional única con su bebé. Este resultado concuerda con lo que se ha encontrado en otros estudios, en los cuales se destaca que la lactancia materna favorece el contacto piel a piel y la liberación de oxitocina, la cual es una hormona que facilita el vínculo afectivo. Las participantes también indicaron que, en múltiples ocasiones, esta relación ha sido un factor determinante para continuar con la práctica30. Otro aspecto positivo que se encontró en esta investigación fue el apoyo proporcionado por las instituciones en donde laboran, que incluye horarios flexibles en algunos casos, lo que mejora significativamente la viabilidad de la práctica de lactancia materna. Esto coincide con otro estudio en donde nos menciona que el apoyo institucional es de vital importancia para que las madres pueden tener un tiempo y espacio adecuado en donde puedan cumplir con la práctica. El desarrollo de estas estrategias brindó la oportunidad de cumplir con una lactancia materna exitosa, y así evitar recurrir a la fórmula, lo que generó un sentimiento de satisfacción personal al poder cumplir con la meta propuesta al inicio de la maternidad31. Un factor primordial para cumplir con una lactancia materna exitosa fue la capacidad de poder adquirir un extractor para continuar con la práctica cuando la madre no se encontraba en casa. El uso de los extractores permitió a las madres organizarse de una mejor manera, y así poder cumplir con sus tareas laborales y académicas. Los aspectos positivos analizados no solo contribuyeron a la salud y el desarrollo del recién nacido, sino que también proporcionaron una sensación de satisfacción y bienestar a las madres, motivándolas a seguir con la lactancia materna a pesar de las barreras que se han ido presentando a lo largo de esta hermosa y dura etapa. Conclusión La edad materna promedio en las profesionales de la Facultad de Ciencias de la Salud es de 37 años, y a su vez la edad promedio de las estudiantes que se encuentran en periodo de lactancia es de 24 años. En relación con la estrategia más utilizada por las participantes, se pudo evidenciar que fue el uso de extractores de leche, la cual tuvo algunos inconvenientes debido al precio y calidad de los extractores, la falta de tiempo y la falta de apoyo, que hicieron que la práctica se torne un poco más complicada. Sin embargo, a pesar de las limitaciones en la mayoría de las participantes, se pudo cumplir con una lactancia materna exitosa. Dentro de las principales barreras y aspectos negativos que se pudieron encontrar en el estudio están la escasez de tiempo, la falta de apoyo y la carencia de recursos económicos para poder adquirir los extractores, principalmente en las madres estudiantes. Ellas resaltaron que se les hacia un tanto difícil el poder adquirir los extractores para dar continuidad a la lactancia. En cuanto a los aspectos positivos, las madres pudieron destacar que durante la práctica se fortaleció el vínculo madre-hijo, y que las barreras que ellas han enfrentado para poder tener una lactancia materna exclusiva exitosa han hecho que al final de todo tenga una sensación de satisfacción y bienestar mucho mayor por la meta cumplida.

Bibliografía |

|

1. Alanís-Rufino CM. Historia de la lactancia materna en México. Revisión del siglo XVI a principios del XX. Rev Mex Pediatr. 2021;88(6):249-53. https://dx.doi.org/10.35366/105428 2. Ministerio de Salud Pública. Beneficios de la lactancia materna. Quito: Ministerio de Salud Pública; [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/beneficios-de-la-lactancia-materna/ [Consultado 21-10-2024] 3. Organización Panamericana de la Salud. Lactancia materna y alimentación complementaria. Whasington D.C.: Organización Panamericana de la Salud; [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria#respuesta-ops-lm [Consultado 21-10-2024] 4. Iguacel I, Monje L, Cabero MJ, Moreno LA, Samper MP, Rodríguez-Palmero M, Rivero M, et al. Feeding patterns and growth trajectories in breast-fed and formula-fed infants during the introduction of complementary food. Nutr Hosp. 2019;36(4):777-85. http://dx.doi.org/10.20960/nh.02352 5. Organización Mundial de la Salud. Alimentación del lactante y del niño pequeño. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding [Consultado 21-10-2024] 6. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – 2018. Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos; [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/documentos/ECV%20COMPENDIO%20LIBRO.pdf [Consultado 21-10-2024] 7. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Compendio de Resultados Encuesta Condiciones Vida Sexta Ronda 2015. Quito: Instituto Nacional de Estadística y Censos; [Fecha desconocida]. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/documentos/ECV%20COMPENDIO%20LIBRO.pdf [Consultado 21-10-2024] 8. Omer-Salim A. Lactancia materna y trabajo: un equilibrio complicado. New York: Organización de las Naciones Unidad; 3 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/lactancia-materna-y-trabajo-un-equilibrio-complicado [Consultado 21-10-2024] 9. Melo LA. El rol de las empresas en la promoción de la lactancia materna. New York: UNICEF; 8 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.unicef.org/ecuador/historias/el-rol-de-las-empresas-en-la-promoci%C3%B3n-de-la-lactancia-materna#_ftn3 [Consultado 21-10-2024] 10. Aguirre JC, Jaramillo LG. El papel de la descripción en investigación cualitativa. Cinta Moebio. 2015;53:175-89. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-554X2015000200006 11. Arias-Gómez J, Villasís-Keever MA, Miranda-Novales MG. El protocolo de investigación III: la población de estudio. Rev Alerg Méx. 2016;63(2):201-6. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf [Consultado 11-04-2025] 12. Álvarez LA. Aspectos éticos y legales de la práctica profesional – Programas. Buenos Aires: Instituto Universitario Hospital Italiano; 2018. Disponible en: http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/descargas/planes/20180228142511/prog rama-aspectos-eticos-y-legales-de-la-practica-profesional-2018.pdf [Consultado 10-4-2025] 13. Lopezosa C. Entrevistas semiestructuradas con NVivo: pasos para un análisis cualitativo eficaz. En: Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2020:88-97. https://doi.org/10.31009/methodos.2020.i01.08 14. Alarcón Lora AA, Munera Cavadias L, Montes Miranda AJ. La teoría fundamentada en el marco de la investigación educativa. Saber Cienc Lib. 2017;12(1):236-45. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/7369/736980274016.pdf [Consultado 10-04-2025] 15. Martínez-Salgado C. El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. Ciênc Saúde Colet. 2012;17(3):613-9. https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006 16. Ríos-González CM. Investigación cualitativa en el contexto de la Salud Pública: actualización de conceptos. Rev Salud Pública Parag. 2024;14(1):51-8. https://doi.org/10.18004/rspp.2024.abr.08 17. Espriella R, Gómez Restrepo C. Teoría fundamentada. Rev Colomb Psiquiatr. 2020;49(2):127-33. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379-articulo-teoria-fundamentada-S0034745018300891 18. Contreras Cuentas MM, Páramo Morales D, Rojano Alvarado YN. La teoría fundamentada como metodología de construcción teórica. Pensam Gest. 2019;47:283-306. https://doi.org/10.14482/pege.47.9147 19. Vásquez L, Ferreira R, Mogollón A, Fernández J, Delgado E, Vargas I. Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud. Santiago de Cali: Universidad del Valle; 2017. https://doi.org/10.25100/peu.188 20. Braun V, Clarke V. One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? Qualit Res Psychol. 2020;18(3):328-52. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238 21. Rojas Bravo X, Osorio Acosta BE. Criterios de calidad y rigor en la metodología cualitativa. Gac Pedagog. 2017;36:63-75. https://doi.org/10.56219/rgp.vi36.566 22. Valhondo-Crego JL. Uso de software de datos cualitativos como instrumento para aplicar un análisis de contenido en el proceso de modelización de un personaje de ficción. Comun Metod. 2019;1(2):123-7. https://doi.org/10.35951/v1i2.36 23. Sámano R, Chico-Barba G, Armenteros-Martínez T, Escamilla-Fonseca N, Piélago-Álvarez C, Aguilar-Álvarez J, et al. Barreras y facilitadores para la práctica de lactancia materna exclusiva en un grupo de madres de la Ciudad de México. Arch Latinoam Nutr. 2018;68(1). https://doi.org/10.37527/2018.68.1.004 24. Benancio Vigilio ML. Actitudes y conocimientos hacia la lactancia materna en madres adolescentes usuarias de un hospital materno infantil. Rev Peru Cienc Salud. 21-7. https://doi.org/10.37711/rpcs.2022.4.1.366 25. Solano Pochet M. Lactancia Materna: Iniciación, beneficios, problemas y apoyo: Iniciación, beneficios, problemas y apoyo. Cienc Salud. 2020;4(5):105-17. https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v4i5.189 26. Campiño Valderrama SM, Duque PA. Lactancia materna: factores que propician su abandono. Arch Med (Manizales). 2019;19(9). https://doi.org/10.30554/archmed.19.2.3379.2019 27. Cárdenas PE, Valle RM, Alfaro Fernández PR. Factores relacionados al abandono de la lactancia materna exclusiva en mujeres trabajadoras dependientes de una institución pública, febrero – abril 2019. Tzhoecoen. 2020;12(1):91-105. https://doi.org/10.26495/tzh.v12i1.1248 28. Tirano Bernate DC, Pinzón Espitia OL, Gonzalo Rodríguez JL. Factores de riesgo y barreras de implementación de la lactancia materna: revisión de literatura. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018;22(4):263-71. https://doi.org/10.14306/renhyd.22.4.442 29. Shahrani ASA, Hushan HM, Binjamaan NK, Binhuwaimel WA, Alotaibi JJ, Alrasheed LA. Factors associated with early cessation of exclusive breast feeding among Saudi mothers: A prospective observational study. J Family Med Prim Care. 2021;10(10):3657-63. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_852_21 30. Kim CY, Smith NP, Teti DM. Associations Between Breastfeeding, Maternal Emotional Availability, and Infant-Mother Attachment: The Role of Coparenting. J Hum Lact. 2024;40(3):455-63. https://doi.org/10.1177/08903344241247207 31. Pico Fonseca SM, Guarín García LF, Pava-Cárdenas A, León-Zea MP, Martínez-Rivera J, Ponce YY, et al. Relaciones institucionales en la implementación de estrategias de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna: una revisión integrativa. Rev Esp Nutr Comunitaria. 2023;29(3). Disponible en: https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC-D-23-0021.manuscrito_final.pdf [Consultado 04-01-2025] |

Enfermería Cuidándote. 2025; 8